昨今、地震や水害など、大きな災害が日本で多発している。

その度、災害に強い街づくりが叫ばれ、防災としての災害に強い建築のあり方が日々刷新されている。

しかし、災害が過ぎ去った後のまちは、どのような姿を辿ればいいのだろうか。

変わり果てた大切な故郷を守るため、建築にできることはあるか。

前、ではなく、後。

意外と放っておかれがちな災害の街の後を考える。

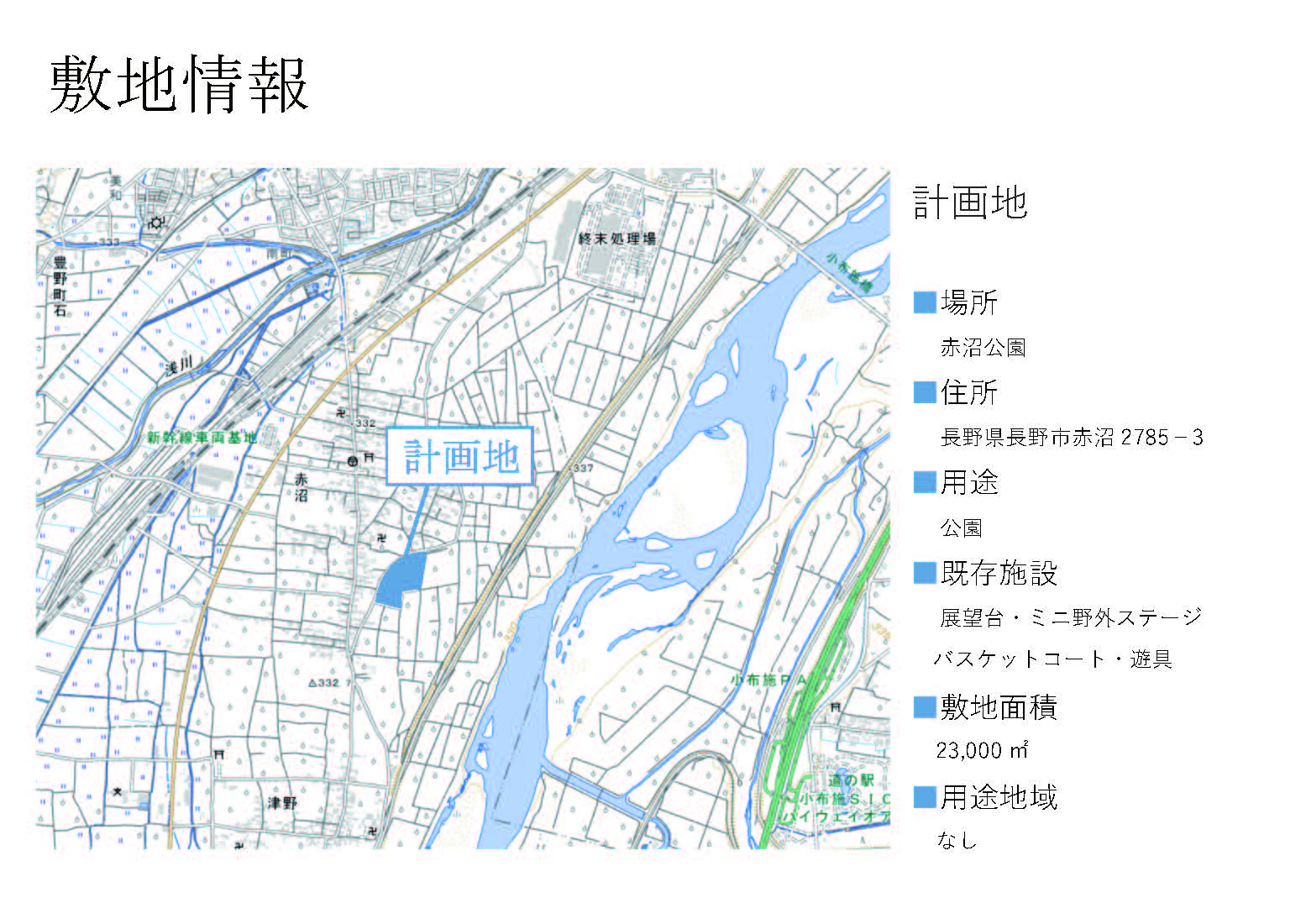

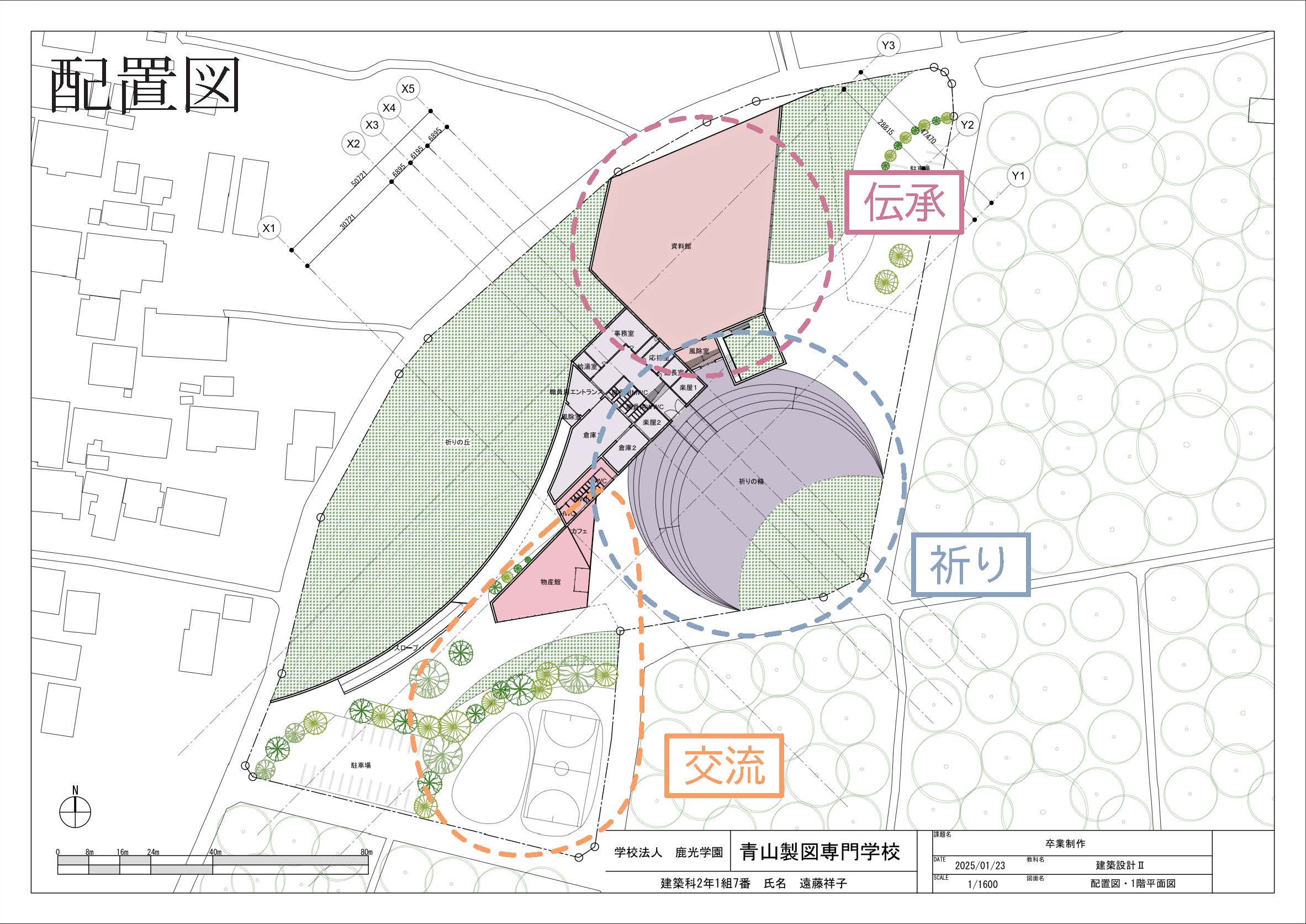

私が選定した計画地は赤沼公園である。

所在地は長野県長野市赤沼。展望台、ミニ野外ステージ、コートなどがある。

敷地面積は2万3000平米ほどで、用途地域は指定のない場所だ。

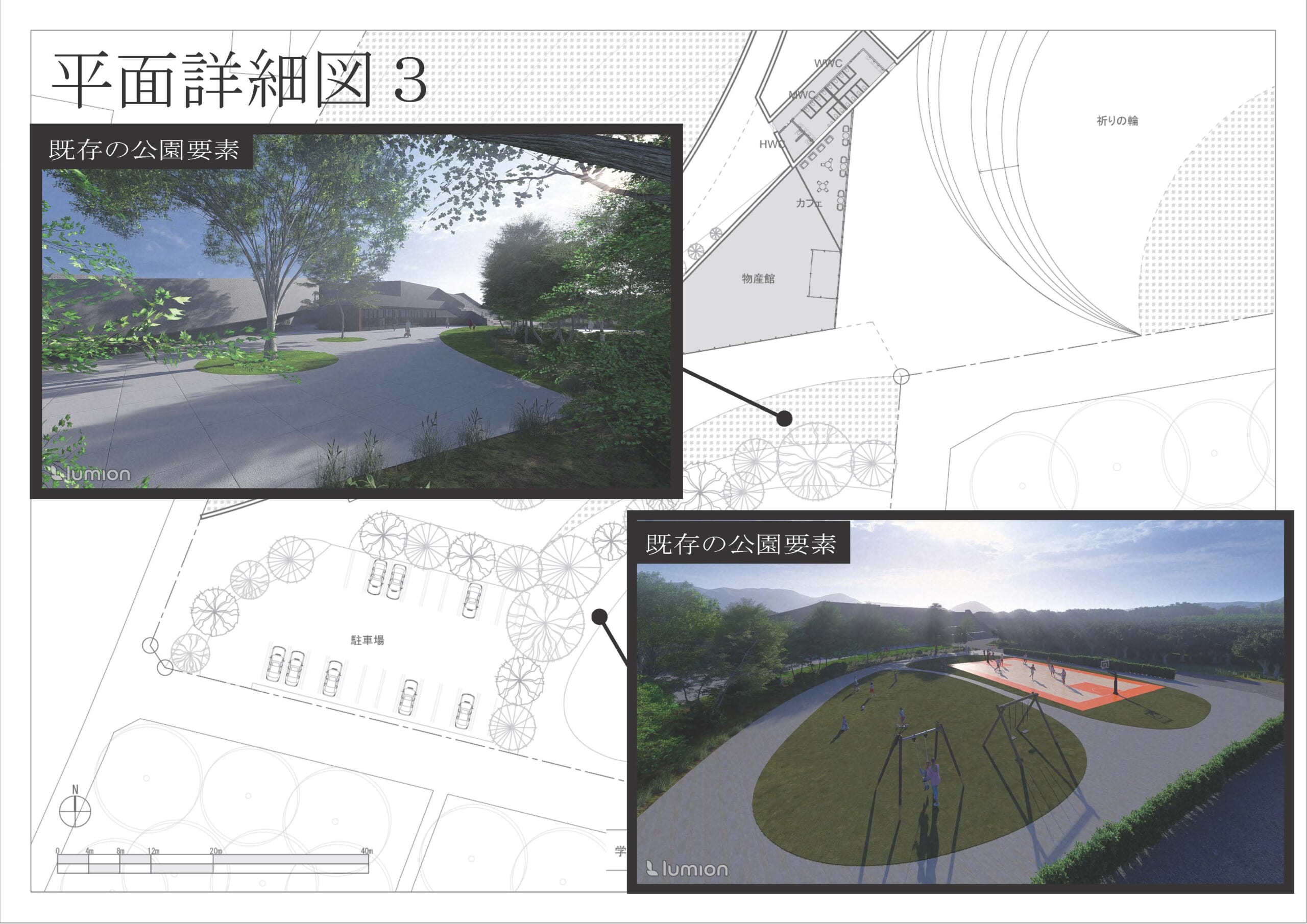

公園北に野外ステージや小さな展望台があり、少し遠くの山まで見渡すことのできる気持ちのいい場所となっている。南は手入れのされた芝生広場が広がっているが、少し閑散としていた。

周辺はほとんどが壮大なリンゴ畑と山々に囲まれ、車通りもなくのどかで静かな場所である。

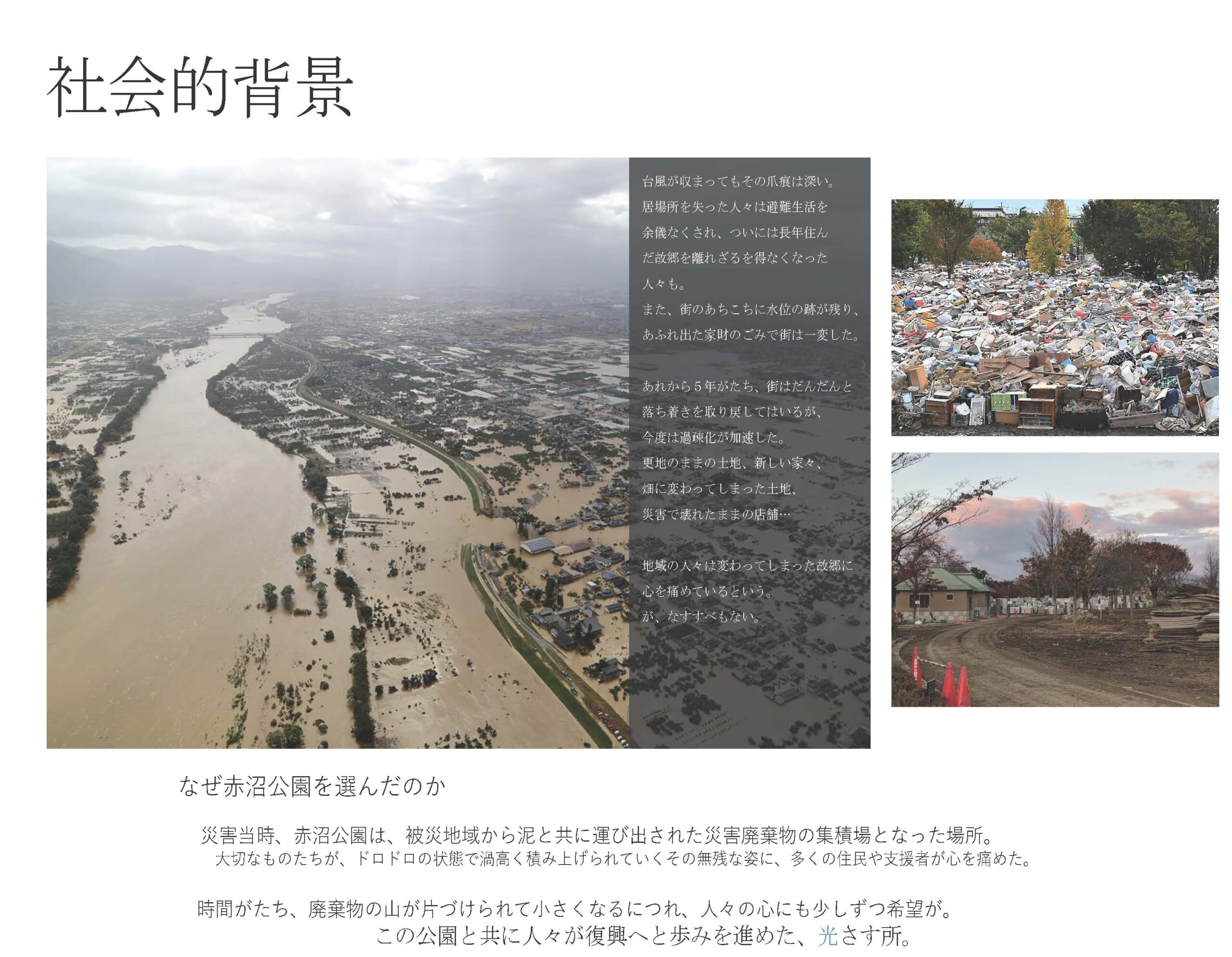

社会的背景に、令和元年の台風9号による被害を大きく受けた場所であることが挙げられる。100年に一度とも言われる大量の雨が流れ込み、長野市付近を流れる千曲川の堤防が70mに渡り決壊した。溢れ出た濁流が住宅や田畑に流れ込み、周辺の学校や住宅が水に浸かった。至る所で家が流されるなど被害は広域に及び、一夜にして辺りは一変したのだ。当時の、長野新幹線の車両も水没の被害を受けた。

台風がおさまってもその爪痕は深く、居場所を失った人々は避難生活を余儀なくされた。また、長年住んだ故郷を離れる決断をした人々もいる。

街のあちこちに水位の跡が残り、溢れ出た家財のごみでまちは一変した。

あれから5年が経ち、街はようやく落ち着きを取り戻してはいるが、対して、水害は街の過疎化を深刻化させた。家や店が立ち退き、街全体にうっすらと影を落としている。

私が赤沼公園を敷地に選んだ決定打は、災害当時赤沼公園が災害廃棄物の集積場となってしまった場所で、大切なものたちがドロドロの状態でうず高く積み上げられていく無惨な姿に、多くの住民が心を痛めたという経緯である。

しかし時間が経ち、廃棄物の山が片付けられて小さくなるにつれ、人々の心にも少しずつ希望が見えたという。

この場所は、人々が復興へと歩みを進めた“光さす場所”なのだ。

ではここで、改めて冒頭に戻る。

災害が過ぎ去った後のまちは、どのような姿を辿れば良いのだろうか。

失われつつある大切な故郷に光を取り戻すため、建築にできることはあるか。

今回私は、そんな人々の拠り所となるような建築を模索した。

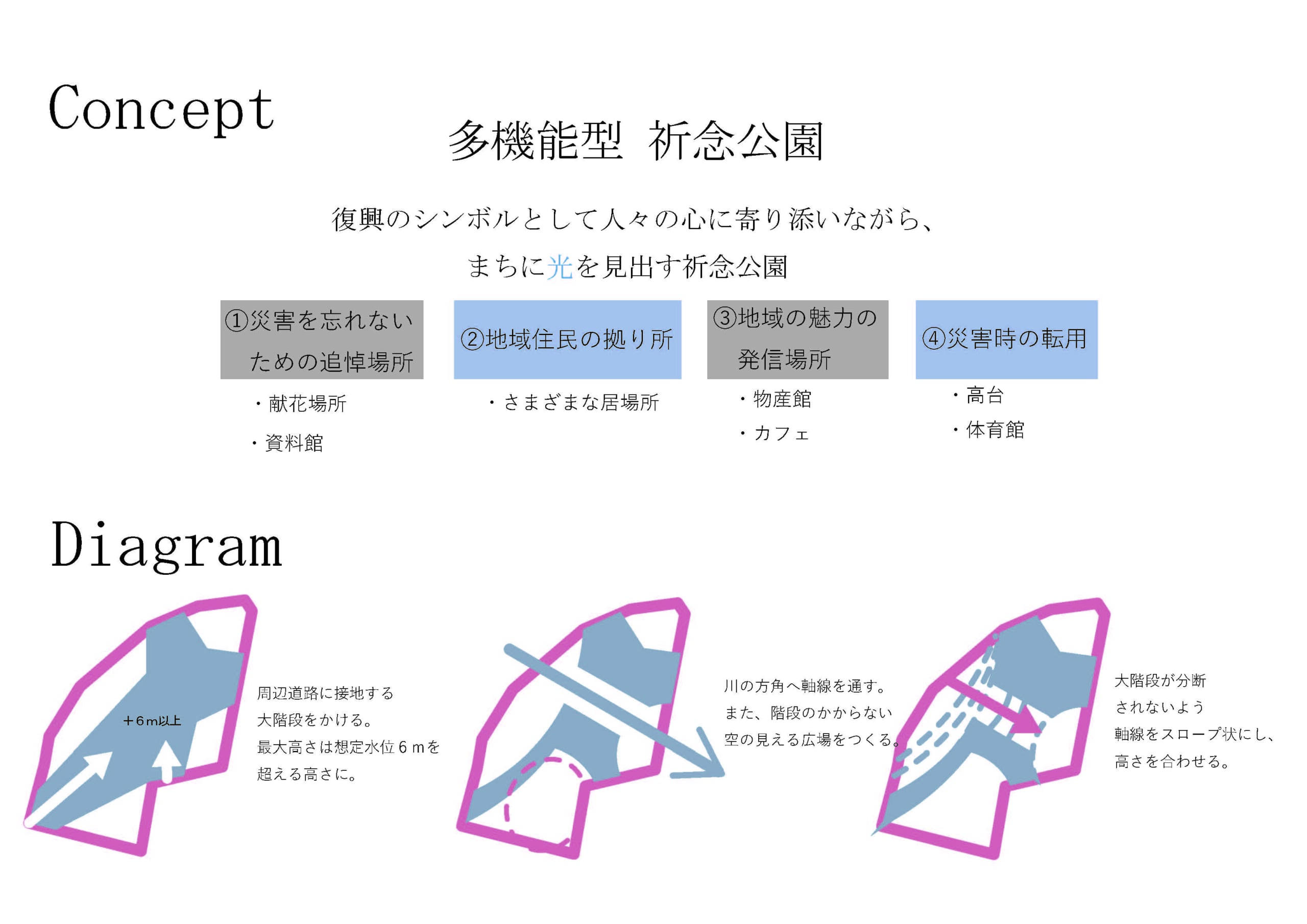

コンセプトは、「多機能型記念公園」である。

復興のシンボルとして人々の心に寄り添いながら、街に光を見出す役割を果たす公園を計画した。

この記念公園は4つの機能を持っている。

まず一つ、負の過去と向き合い、追悼の念をささげ、そして未来にこの過去を伝承する場所としての機能。

2つ目に、災害のために失われてしまった地域住民の居場所としての内なる機能。

3つ目に、人が寄り付かなくなった場所に、再び活気を取り戻すための開かれた機能。

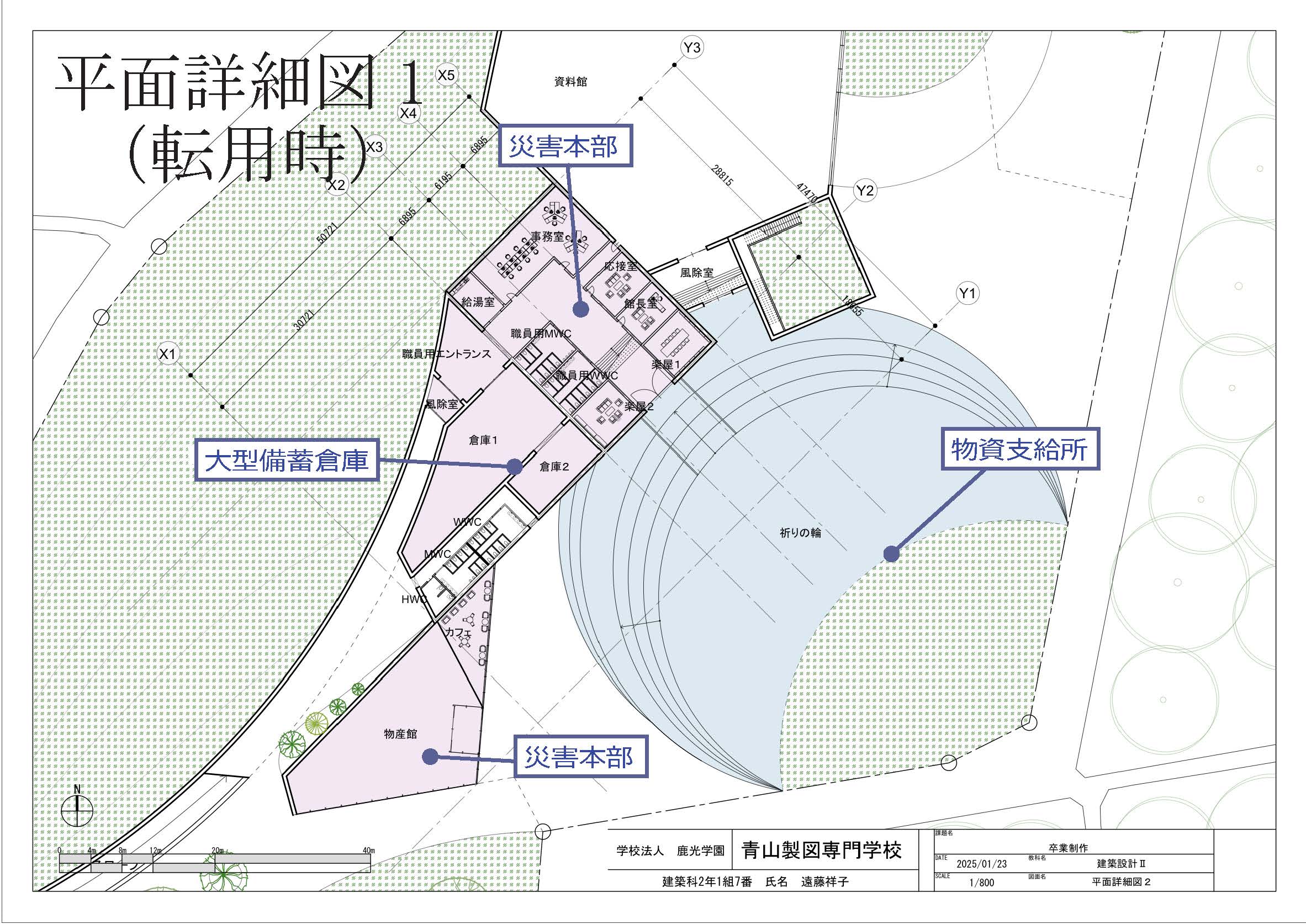

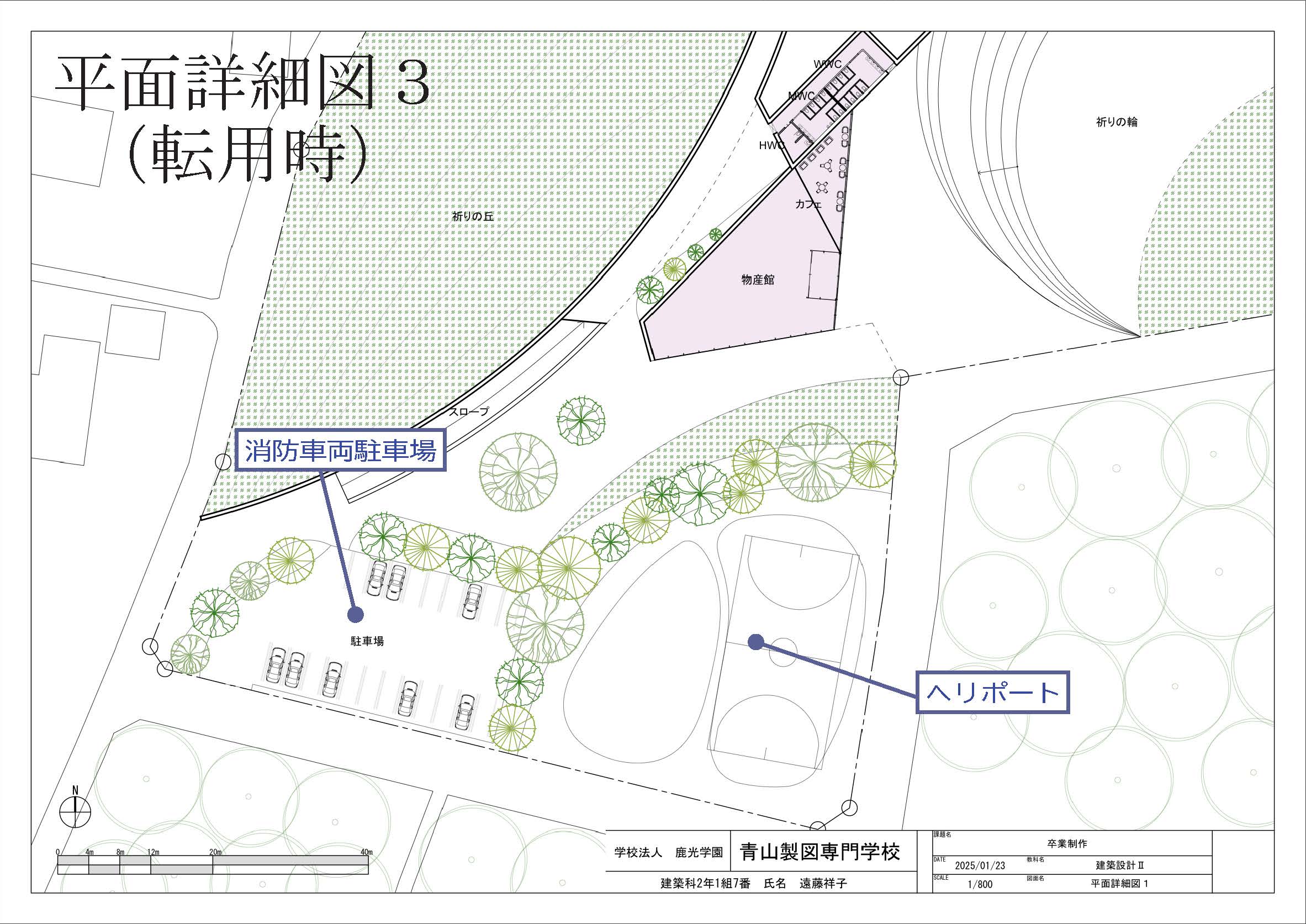

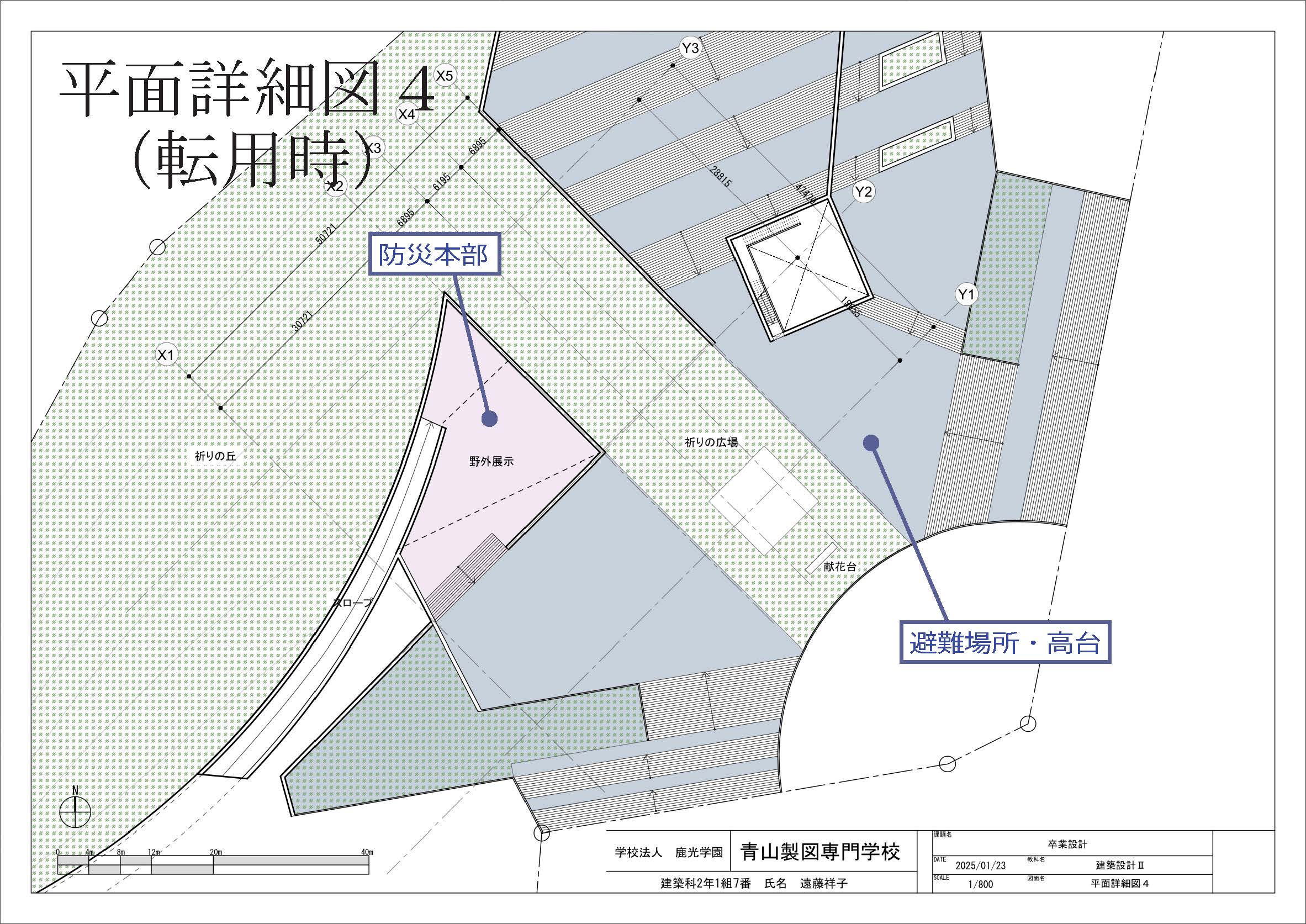

最後に、災害時は防災拠点としての転用ができる機能。

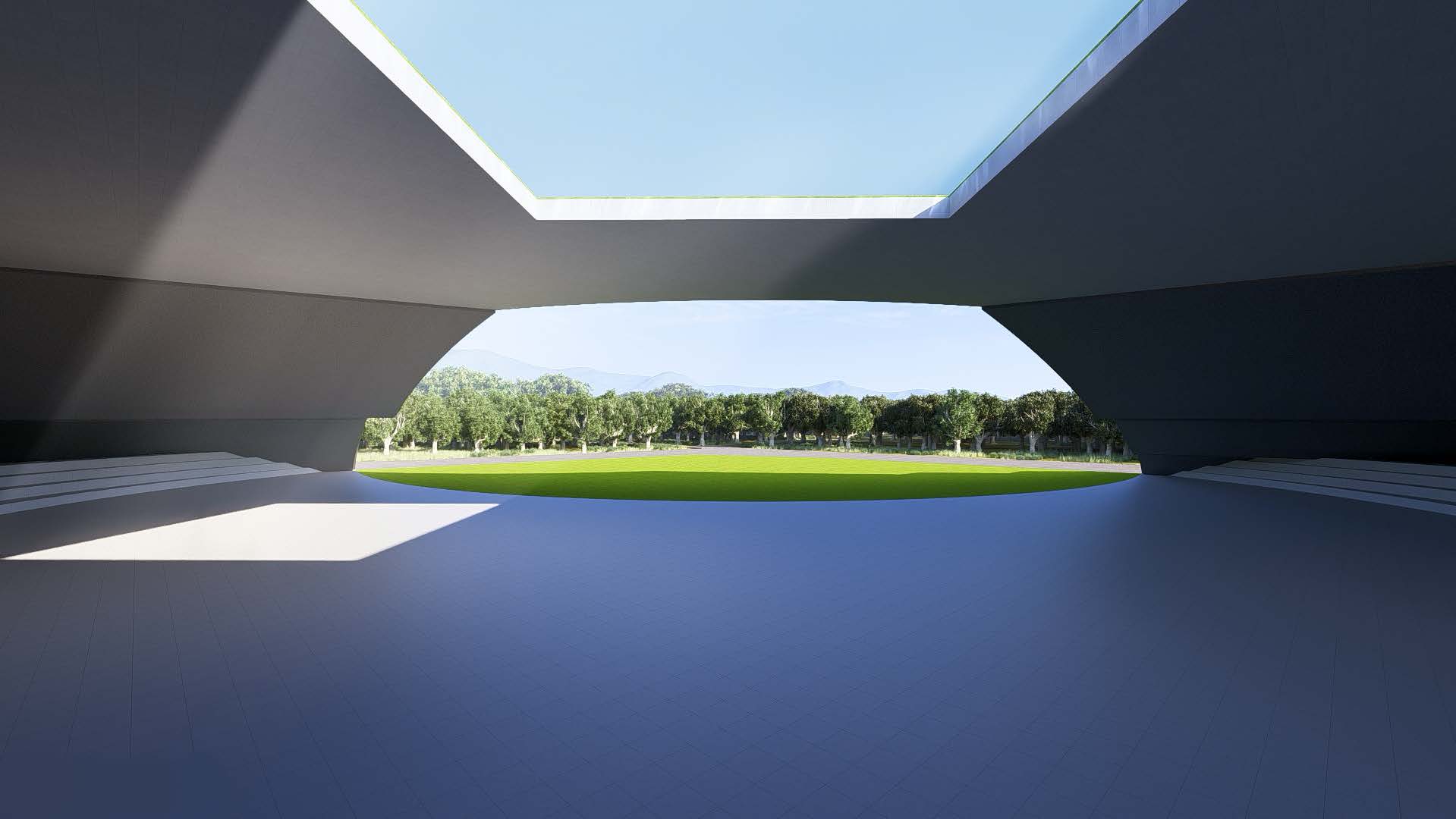

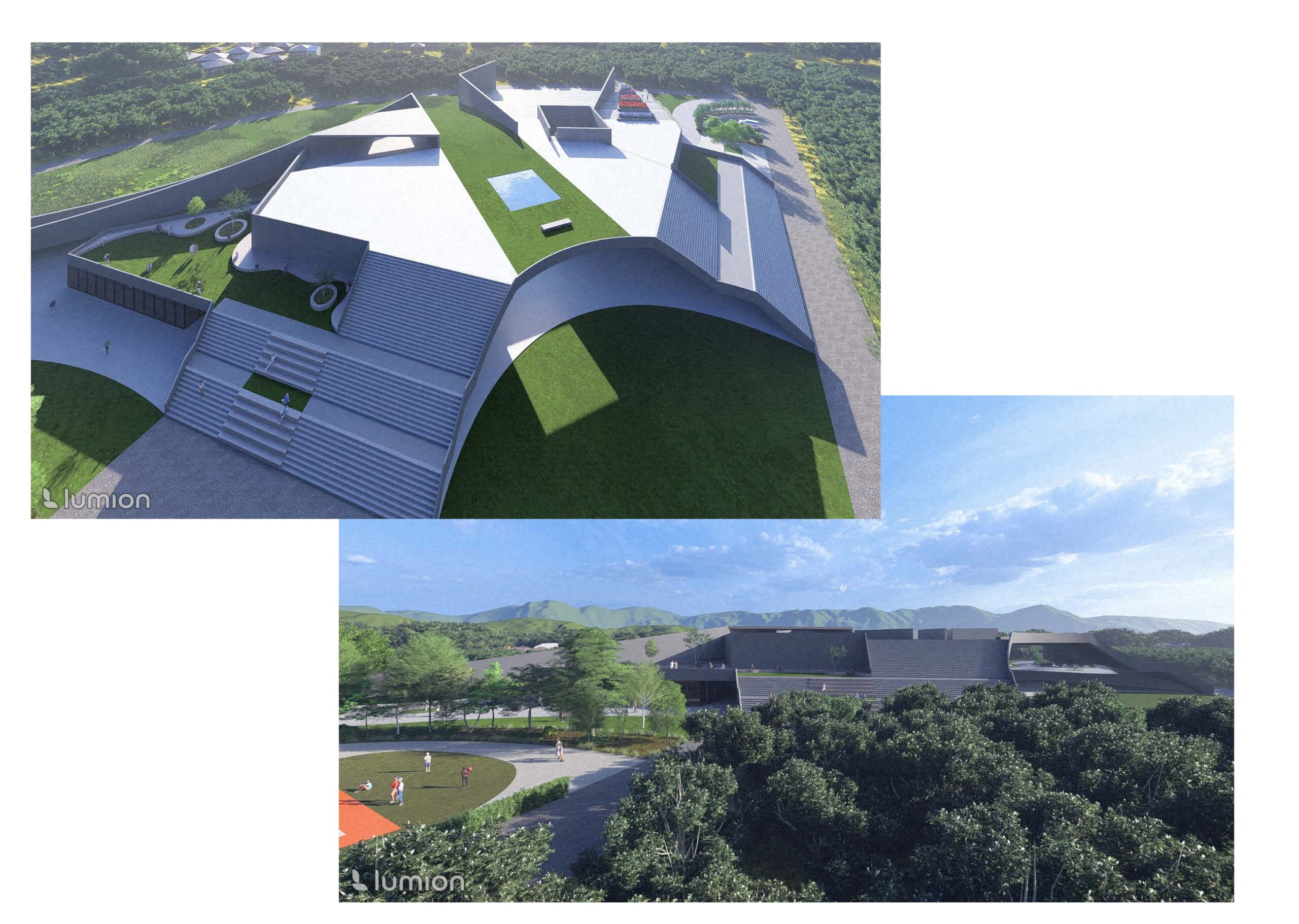

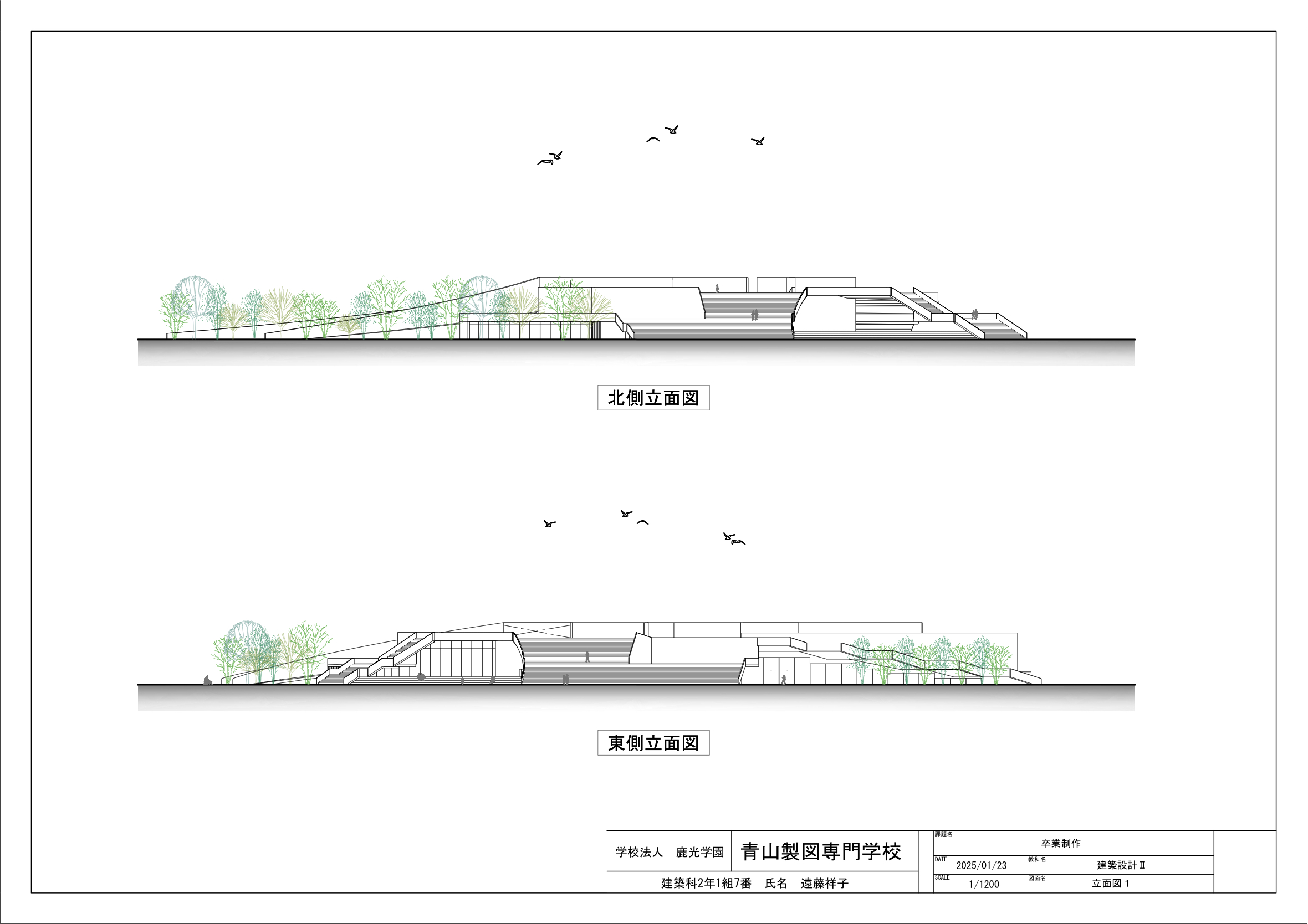

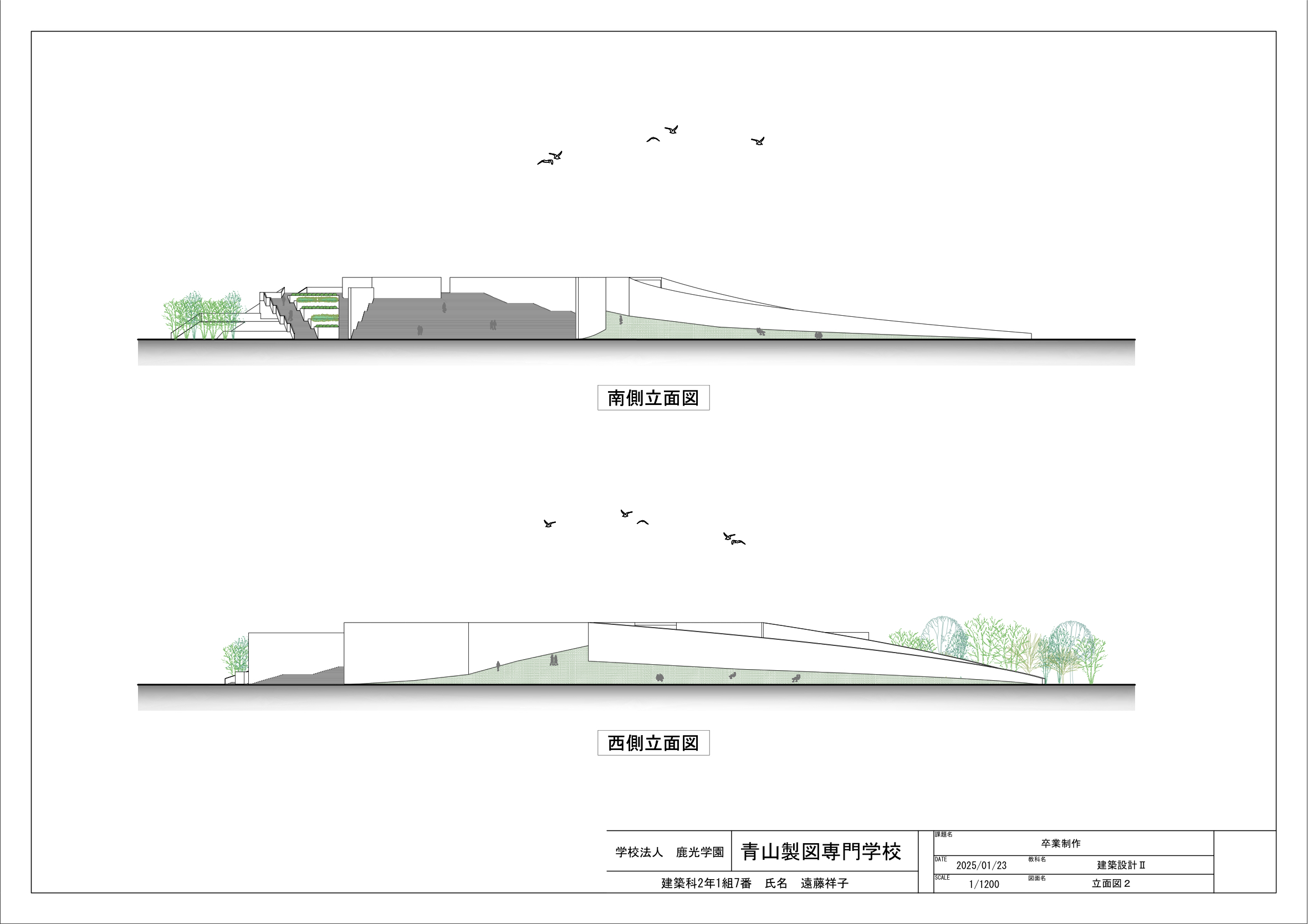

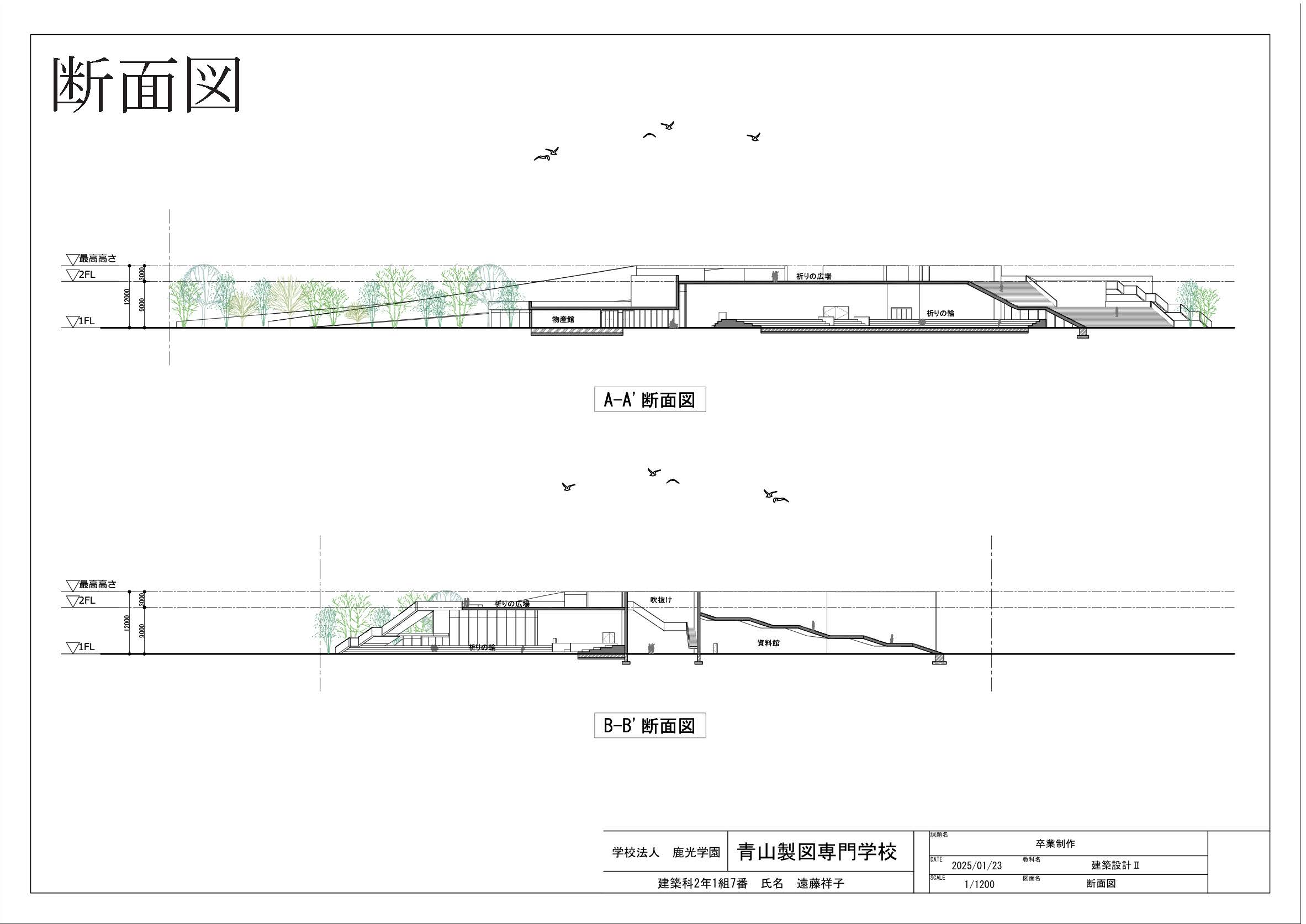

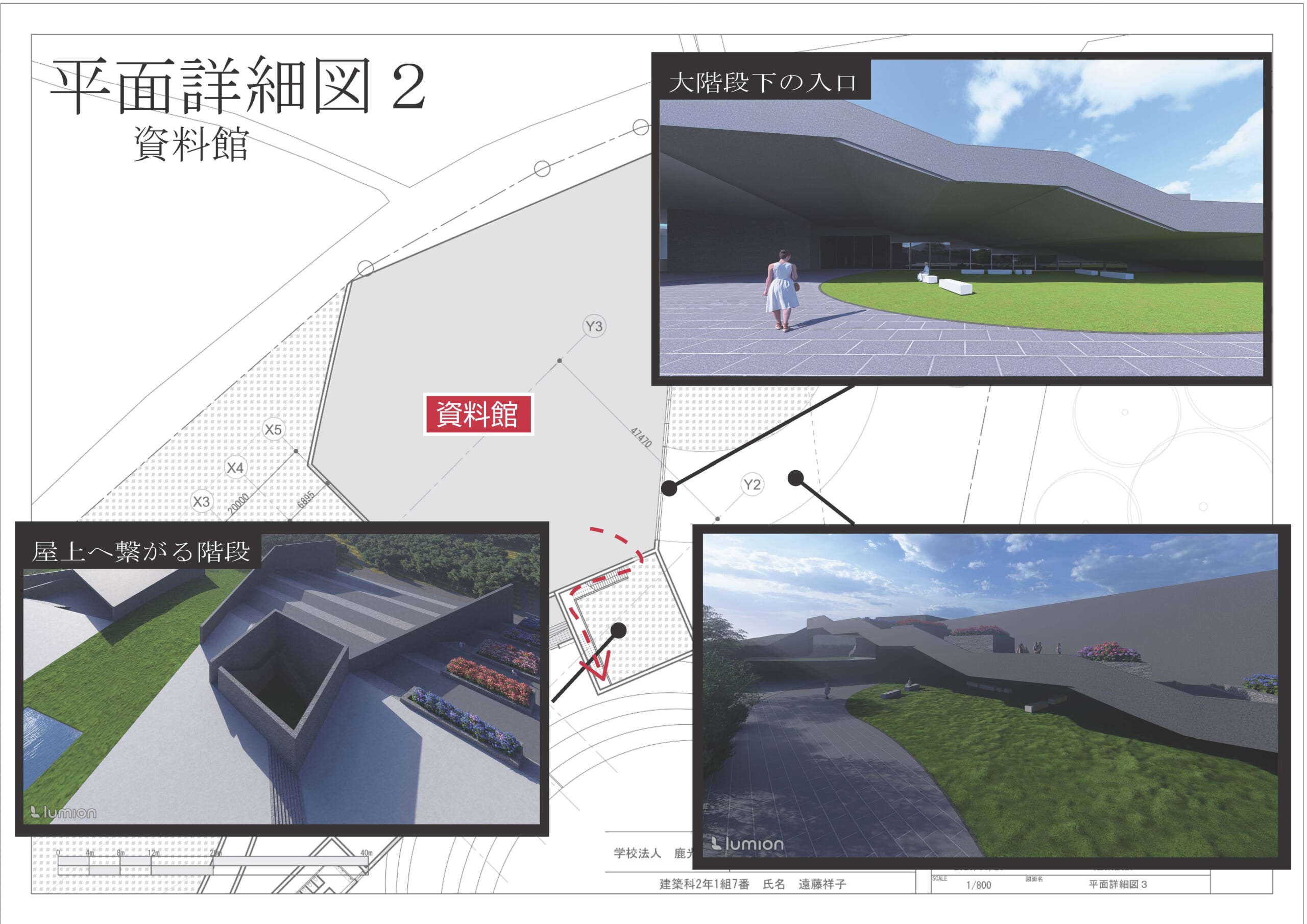

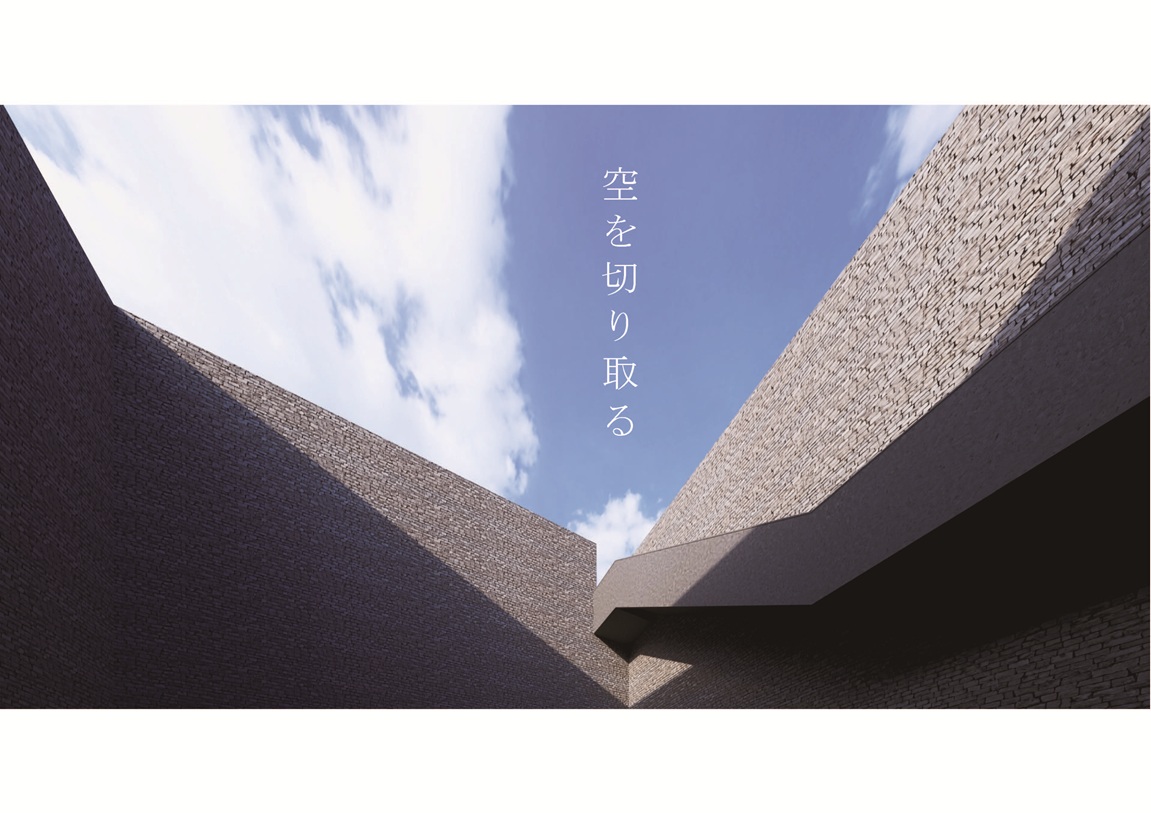

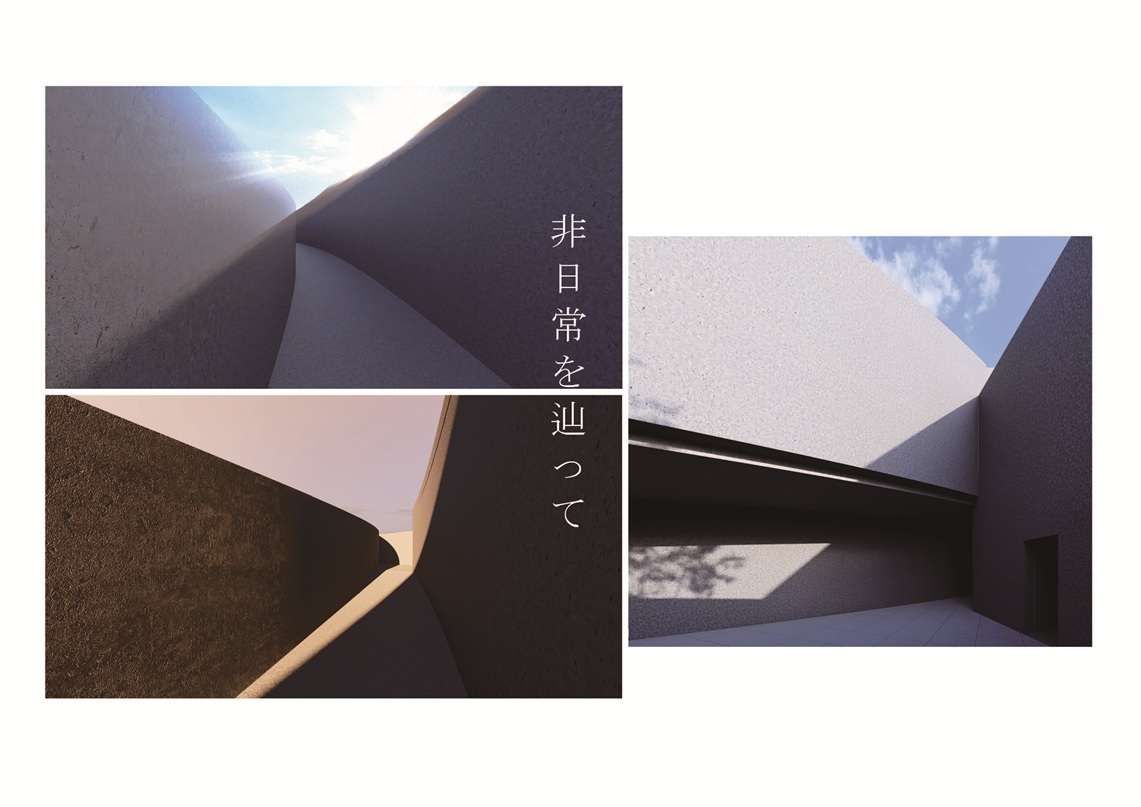

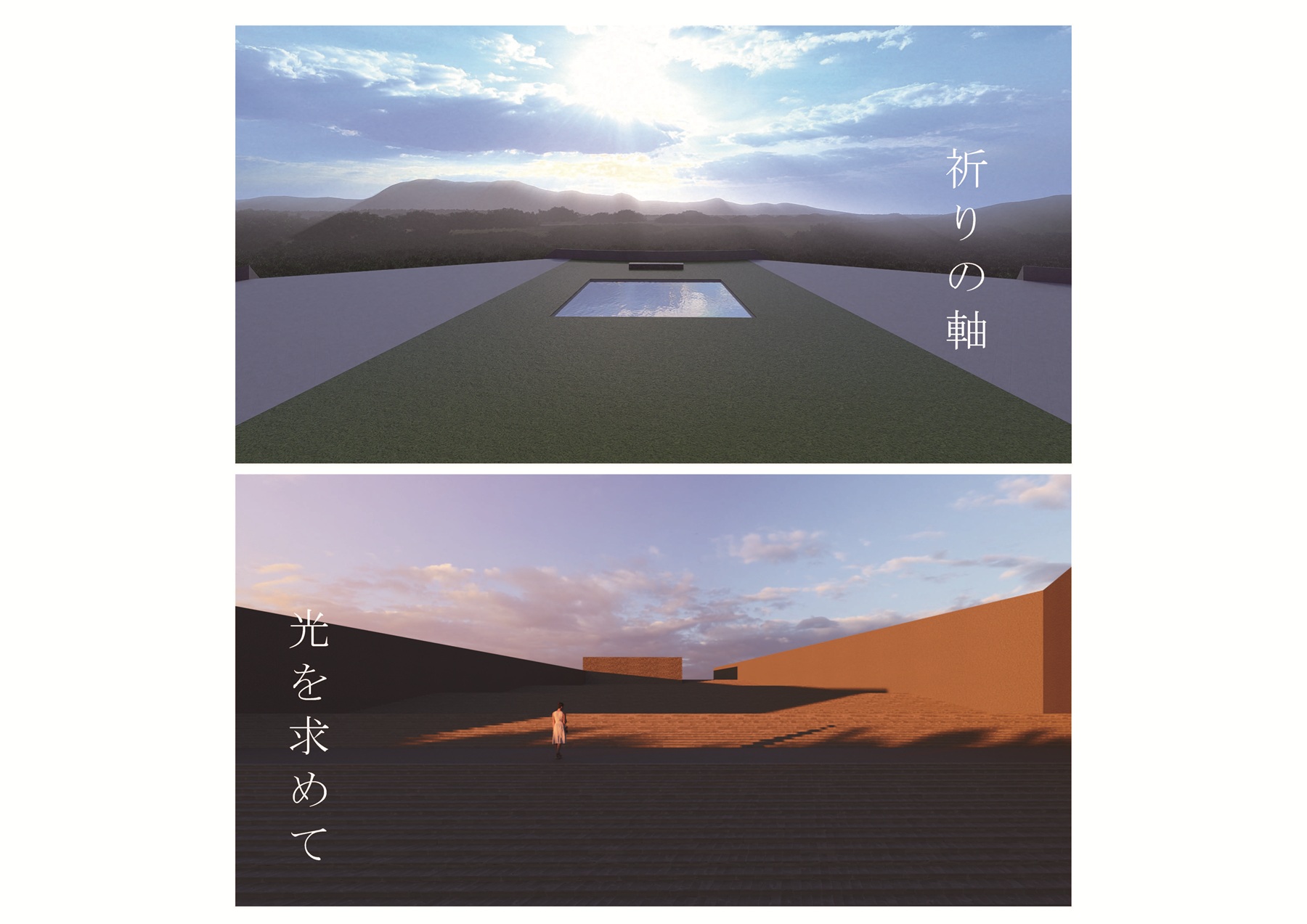

広大な敷地にかけられたこの大階段は、ずっしりと構えながら、光も影も優しく内包する。

リンゴ畑に囲まれた穏やかで静かな場所に佇む、遺跡のような建築。この街の行く末を見守ってくれるよう願いを込めた。

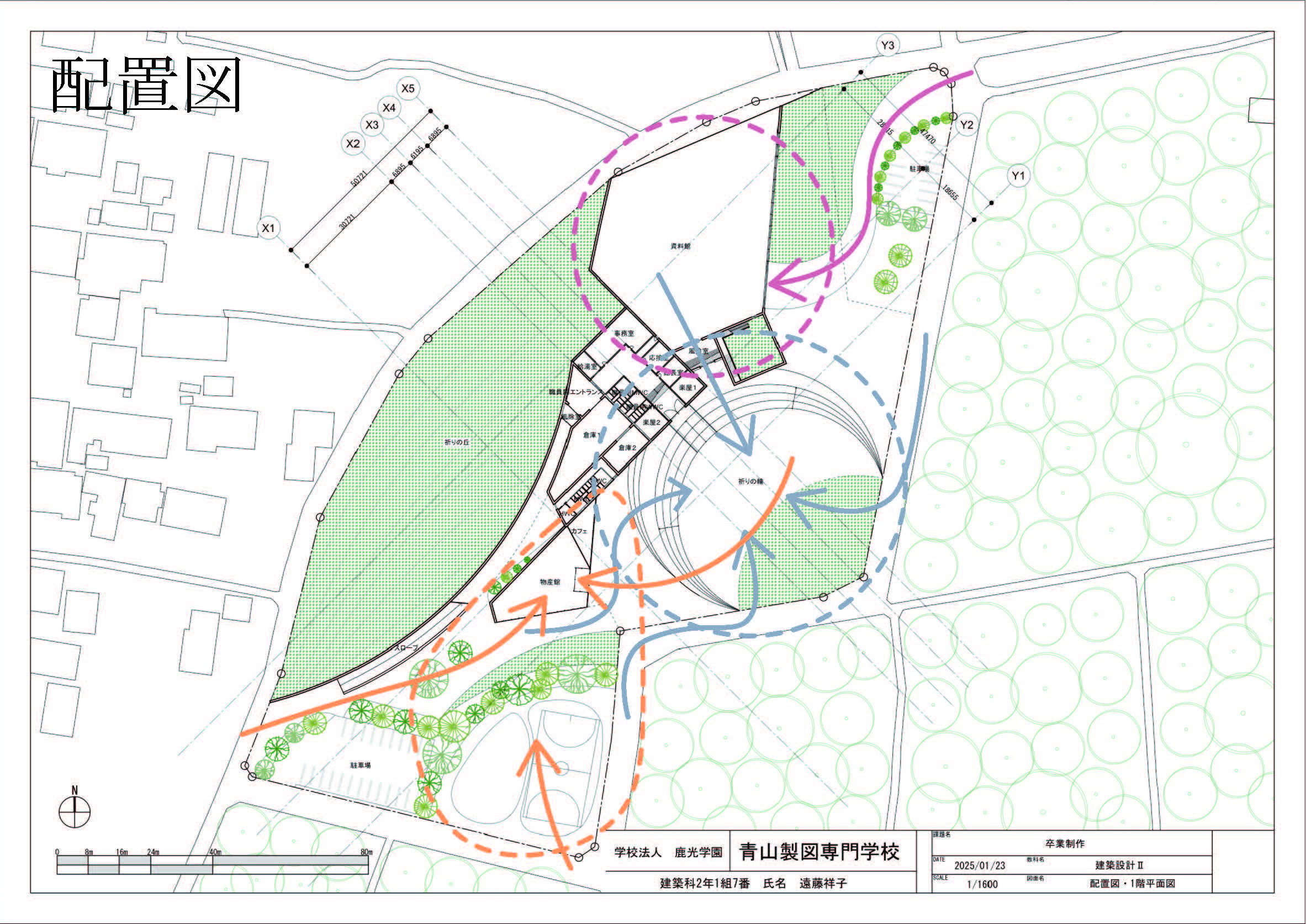

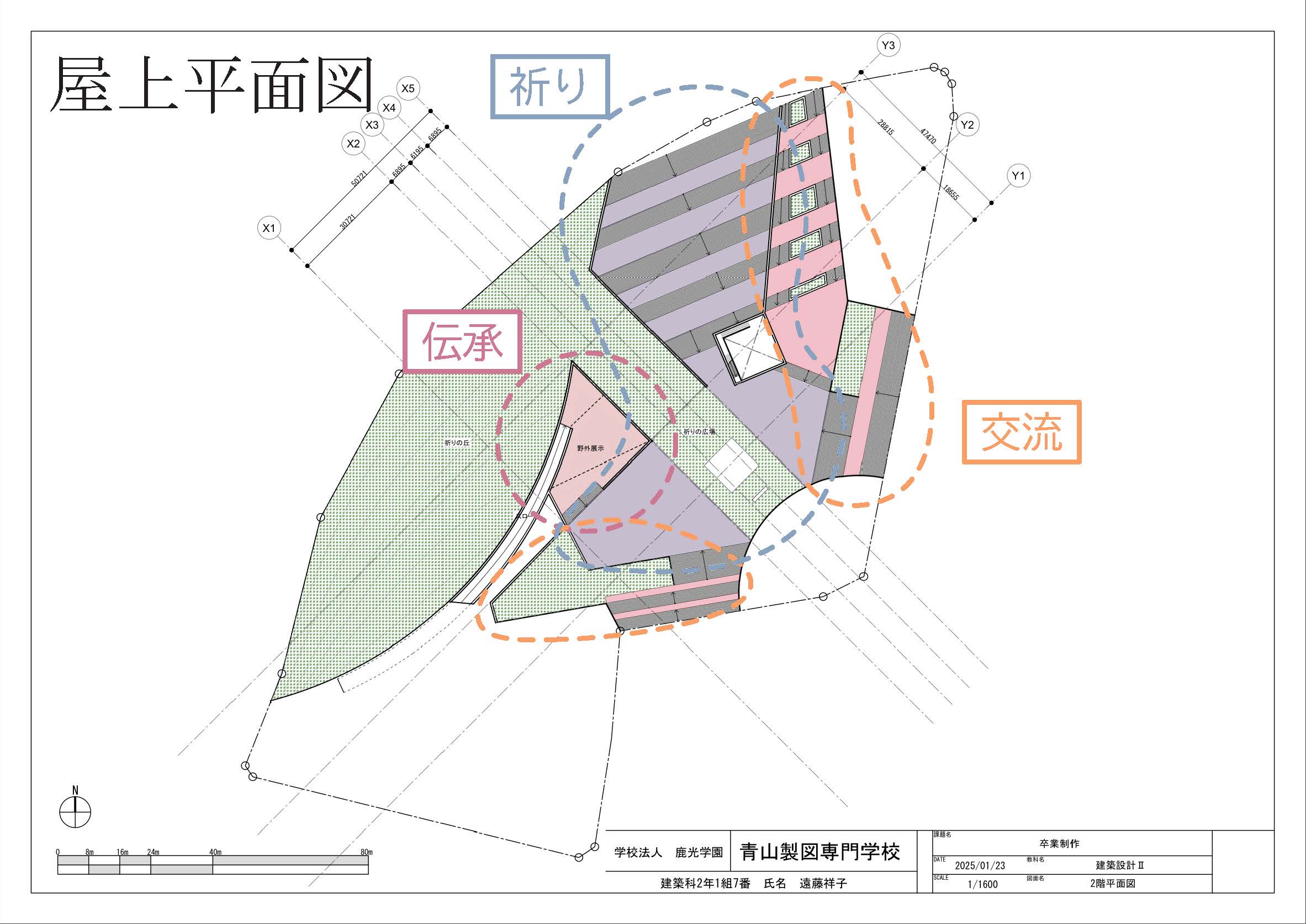

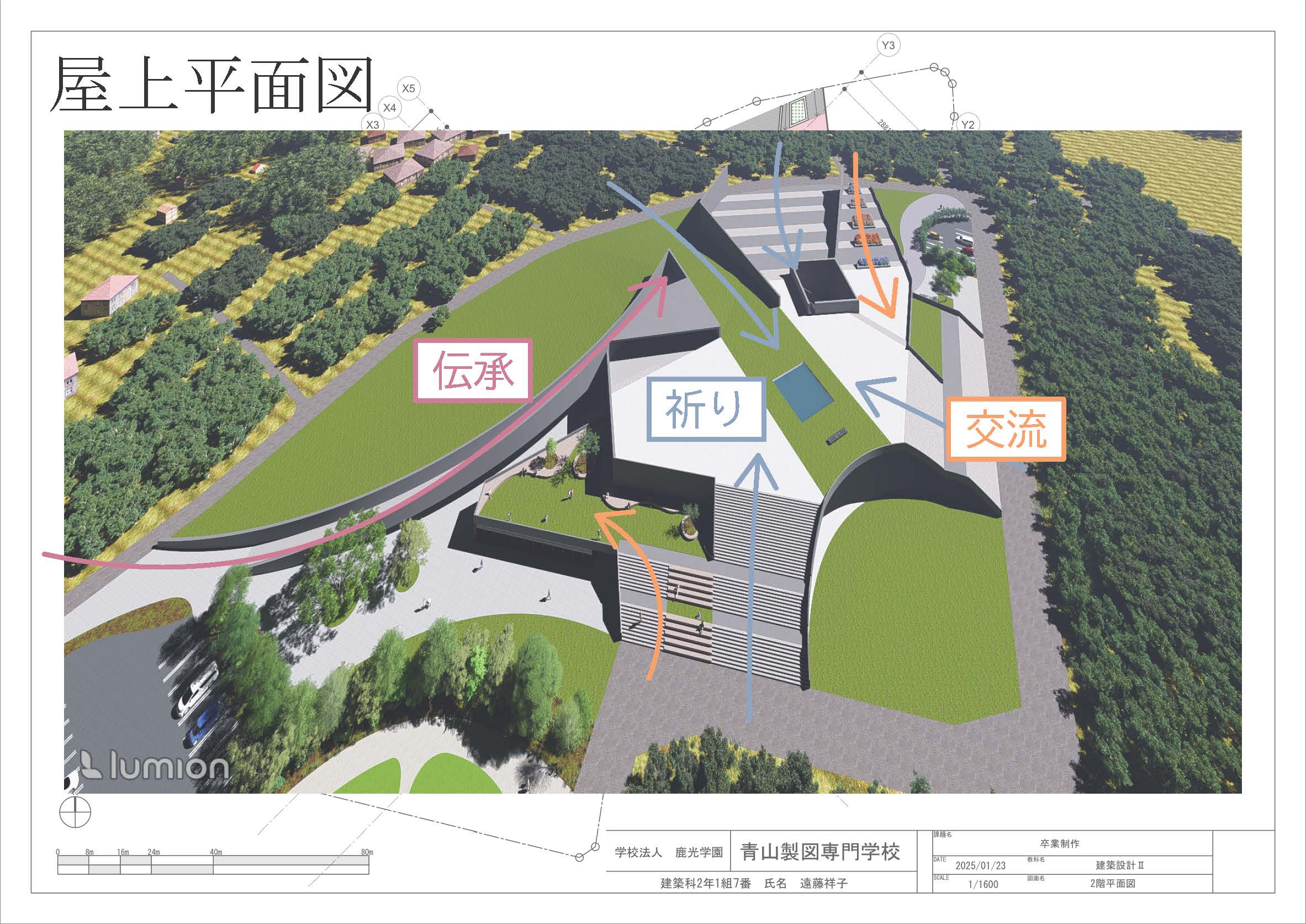

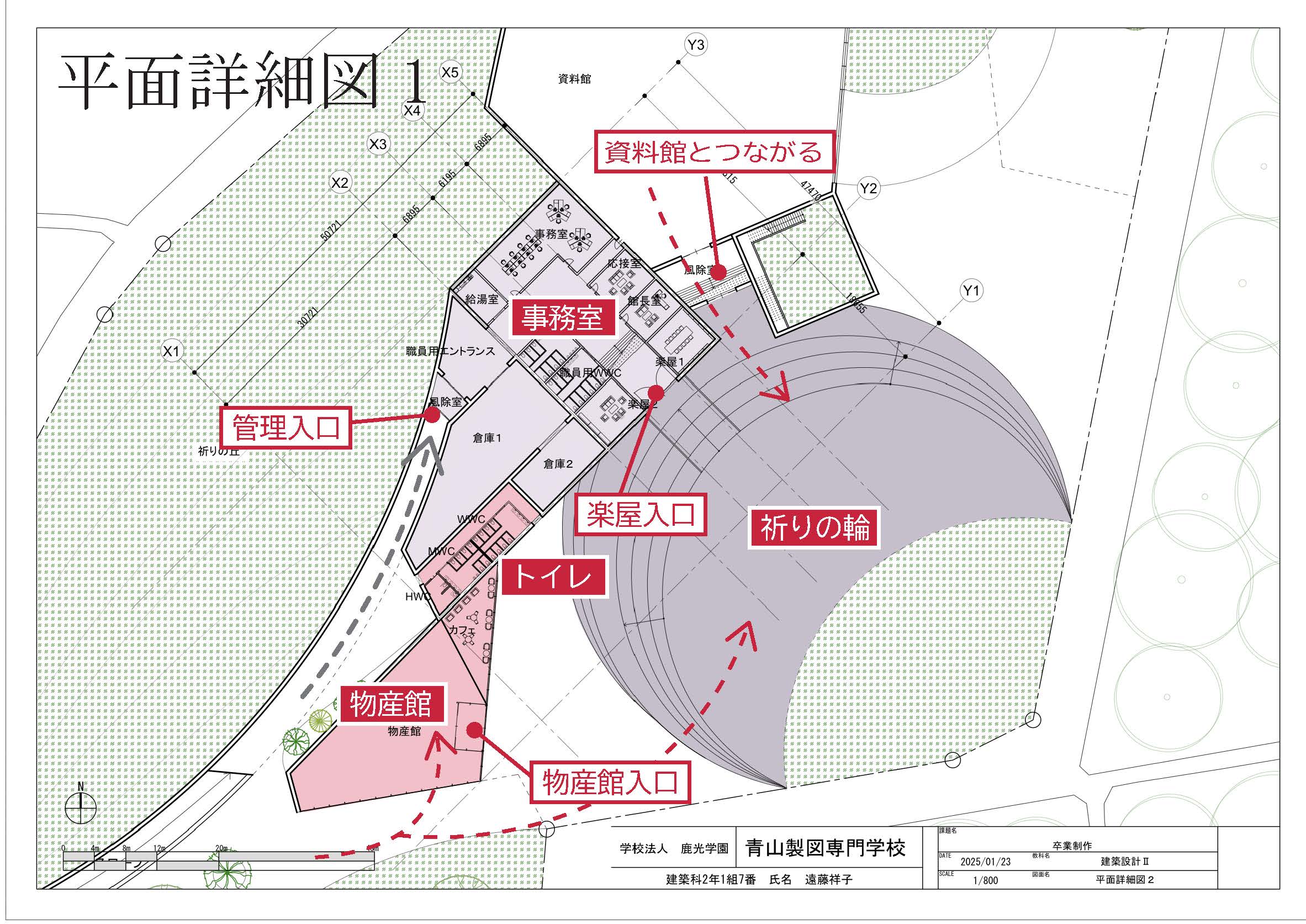

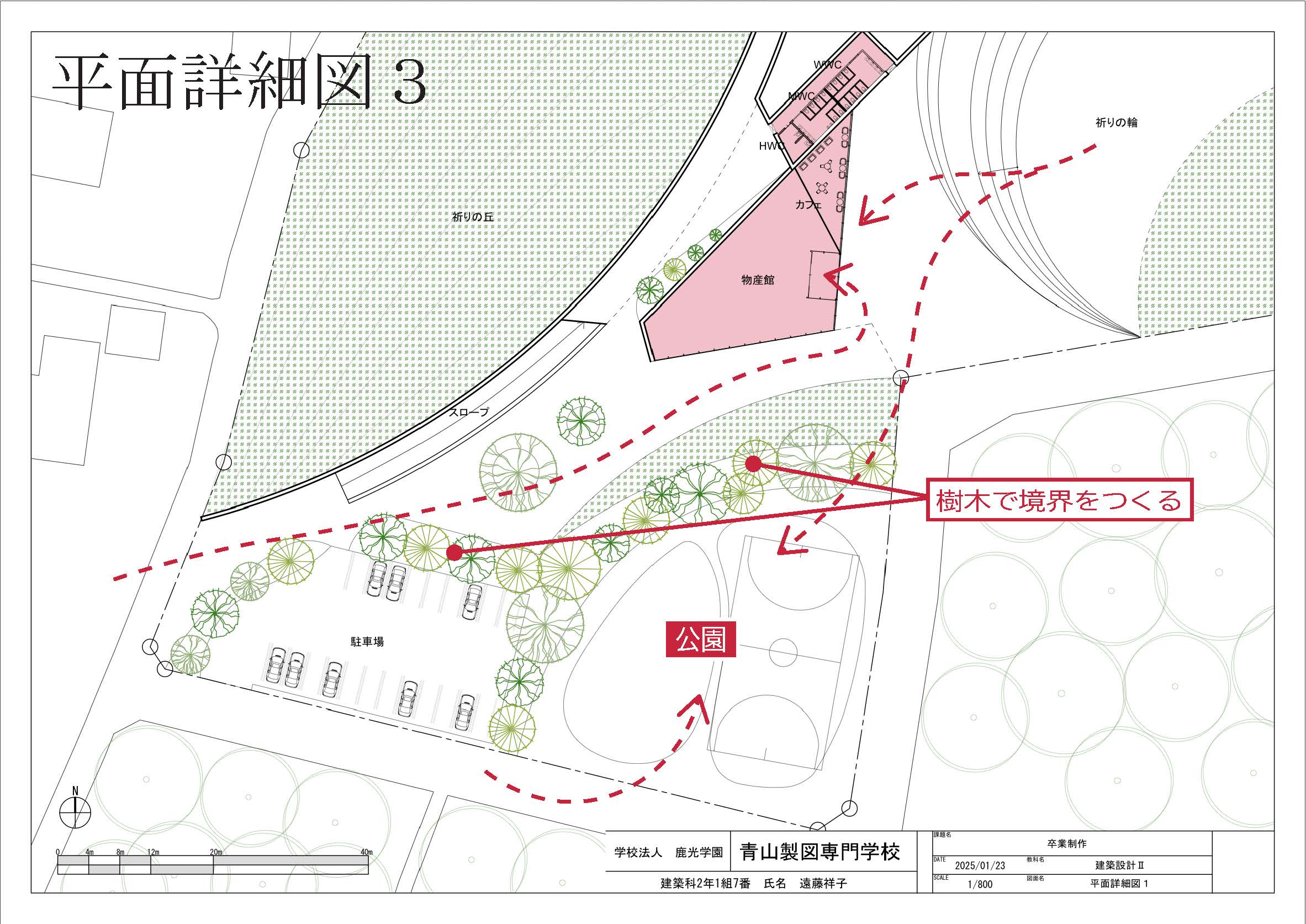

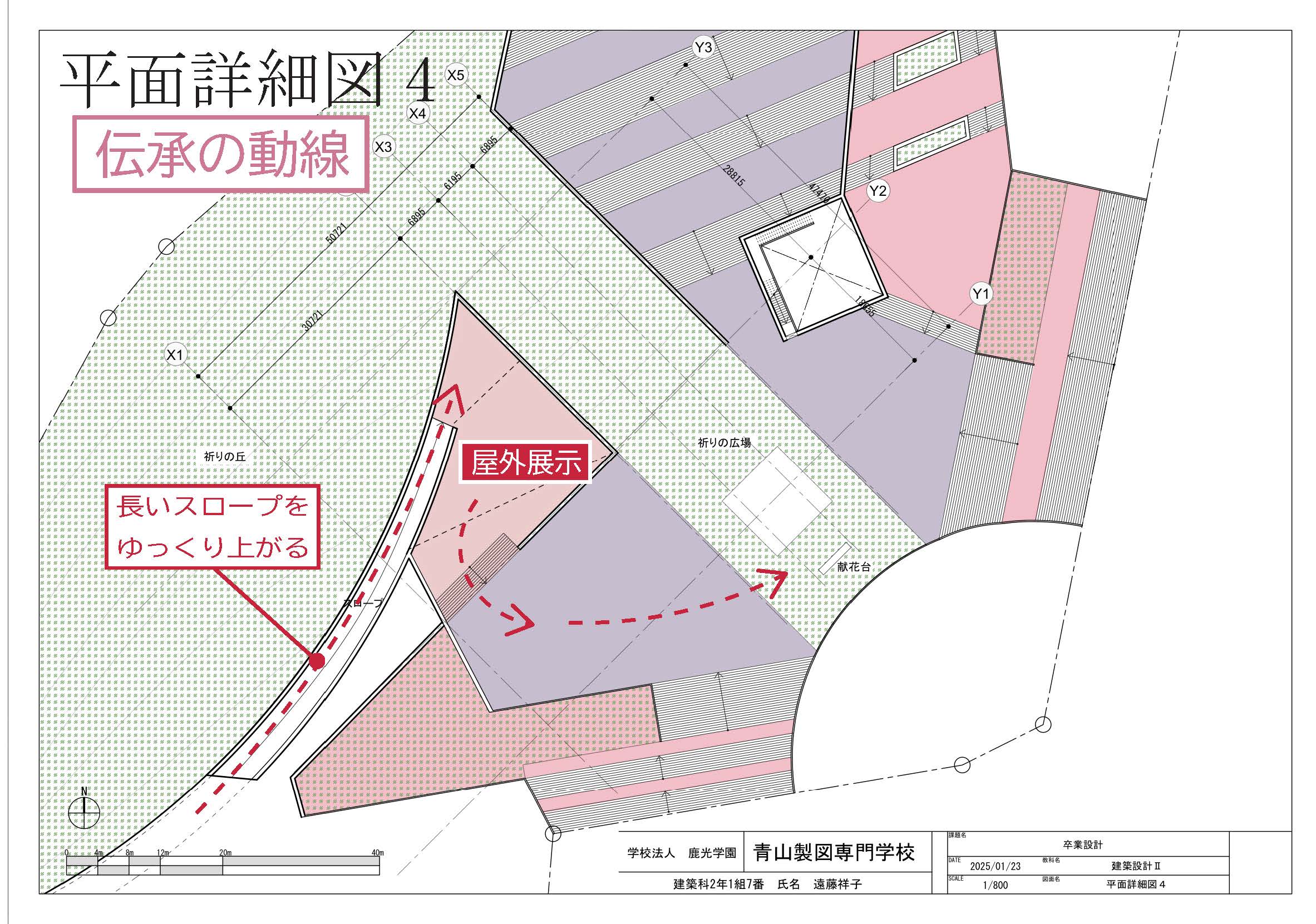

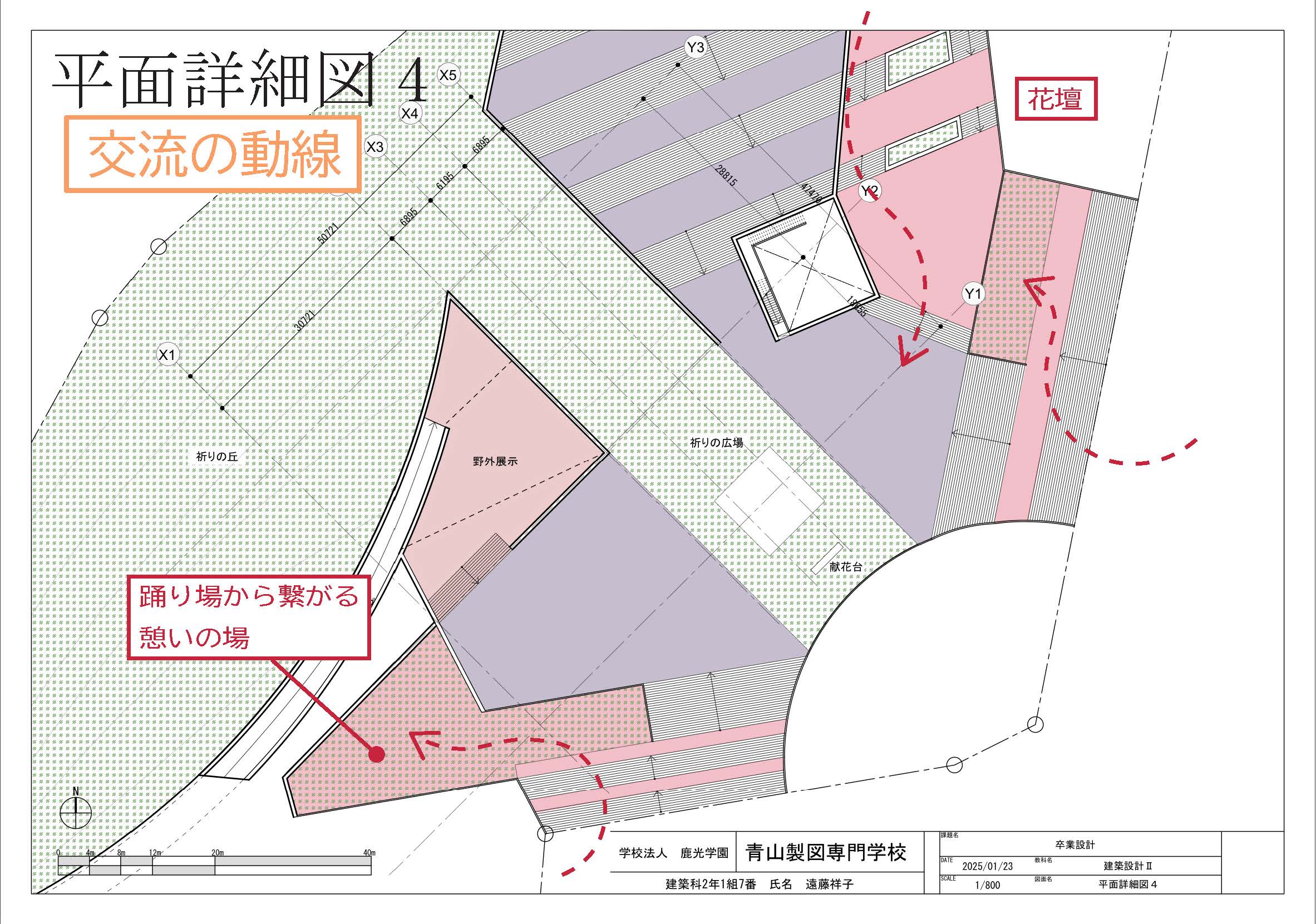

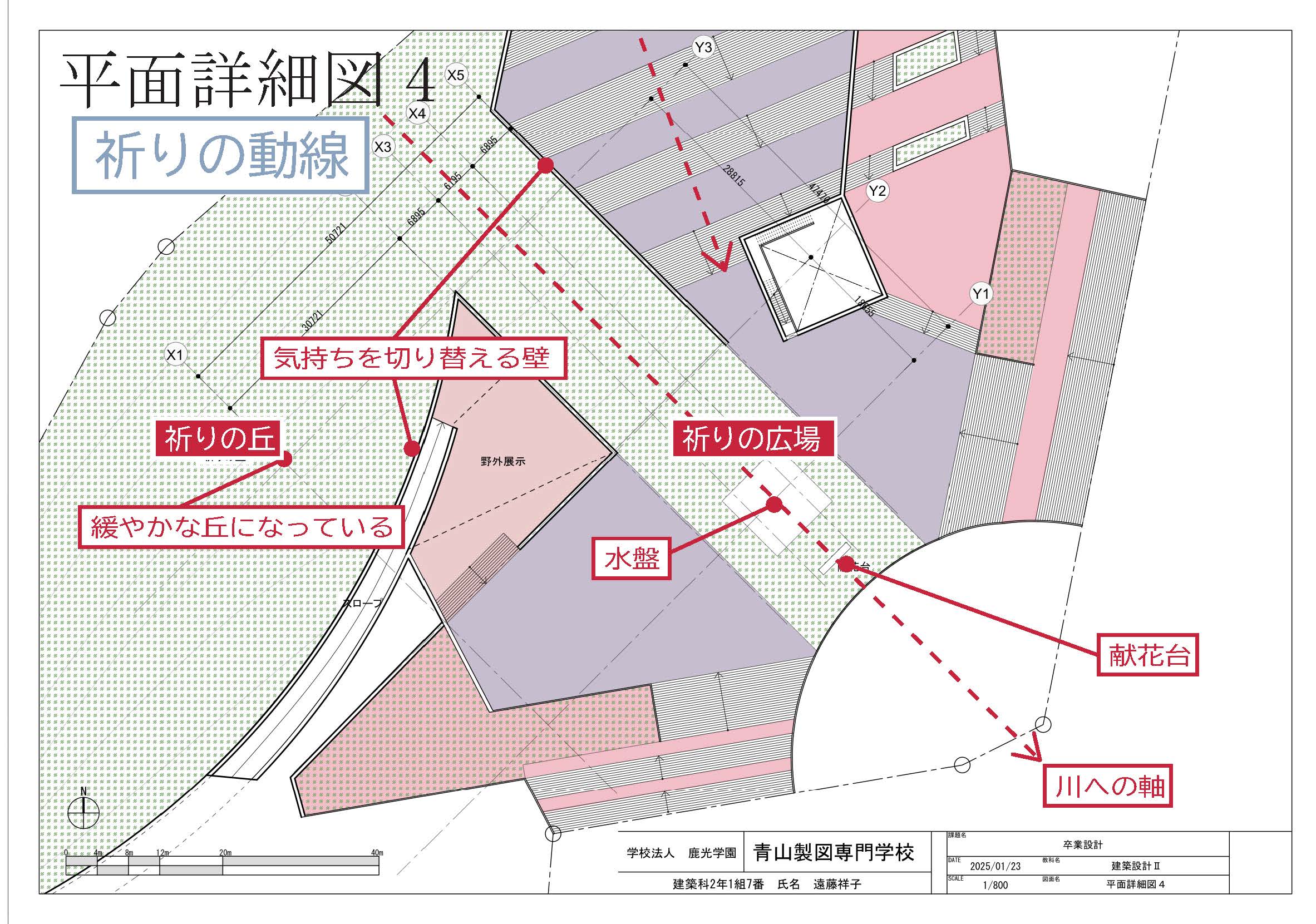

平面計画を説明する。この建物は、伝承エリア、交流エリア、そしてその2つのエリアを繋ぐように祈りのエリアがあり、地上階は各エリアの動線が交差し合うようになっている。

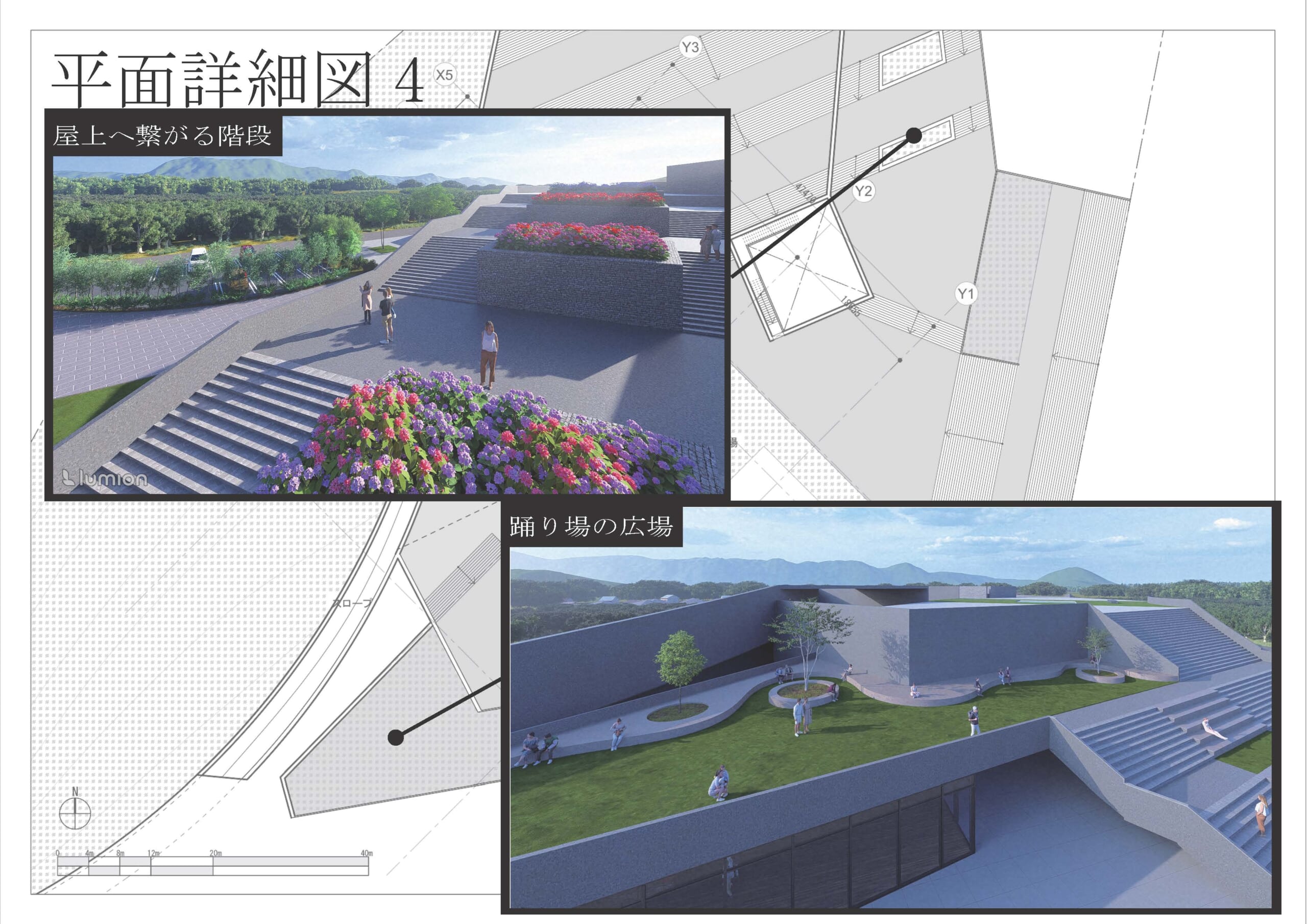

屋上階の動線は全て祈りのエリアへと集まるようになっている。

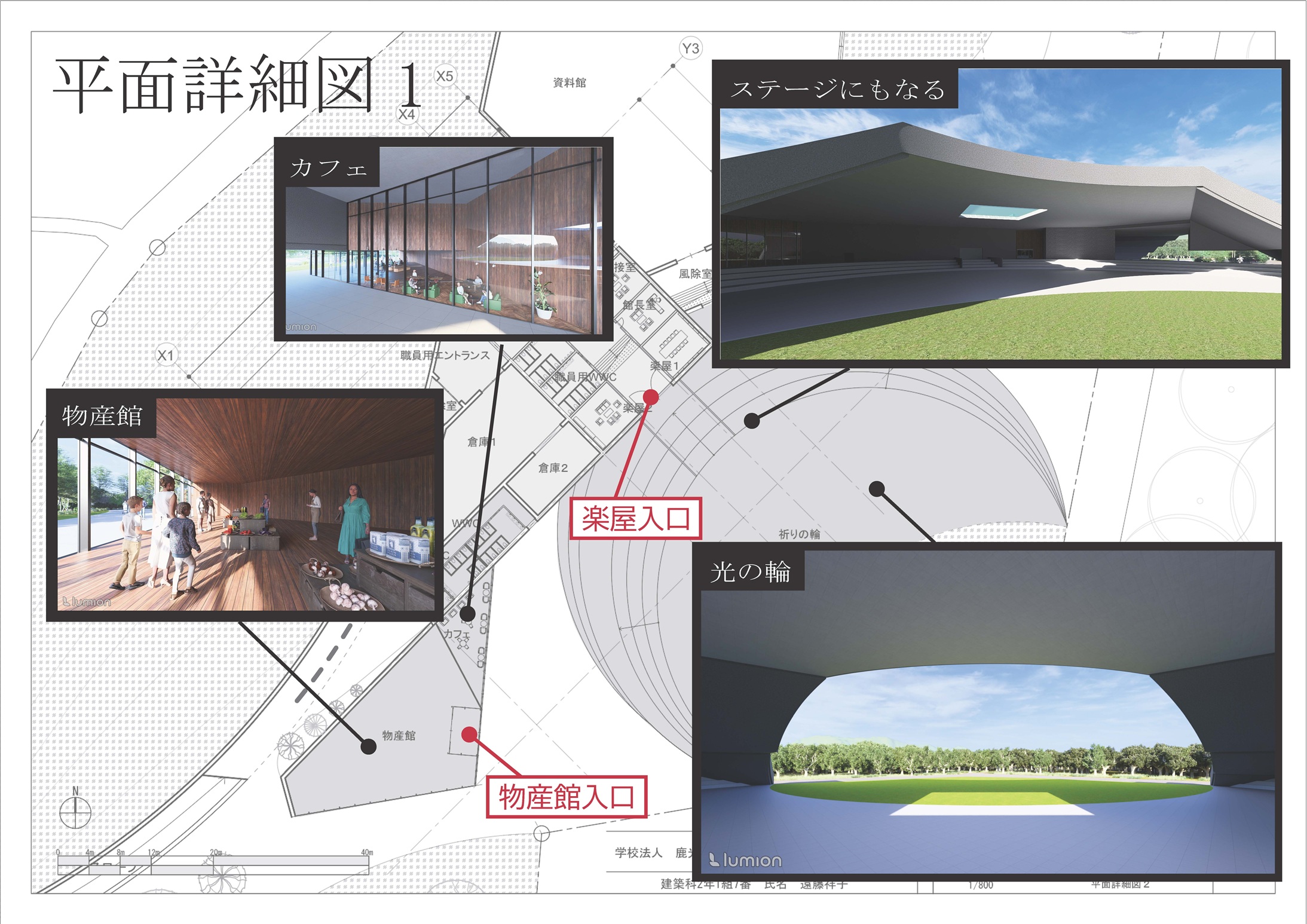

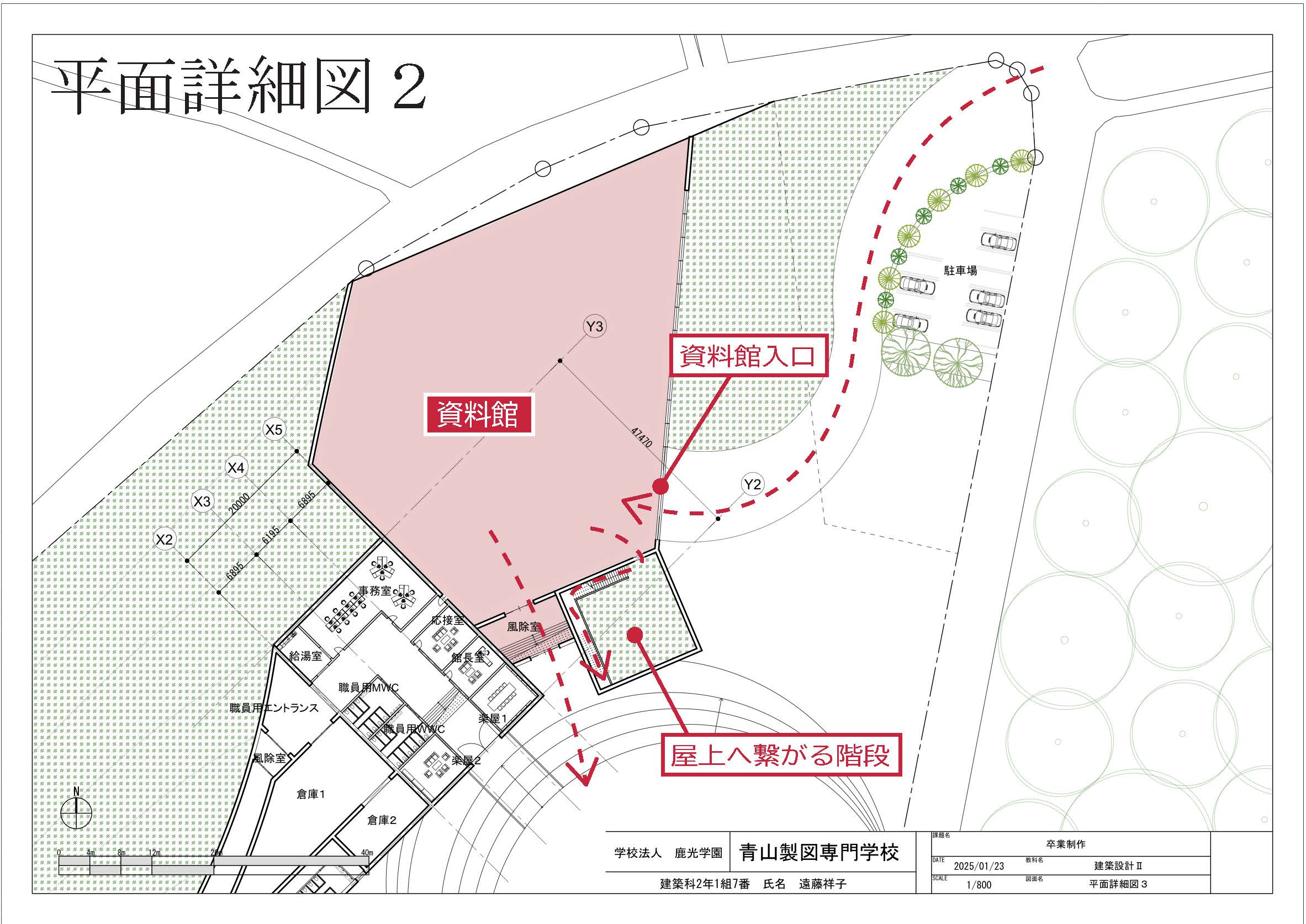

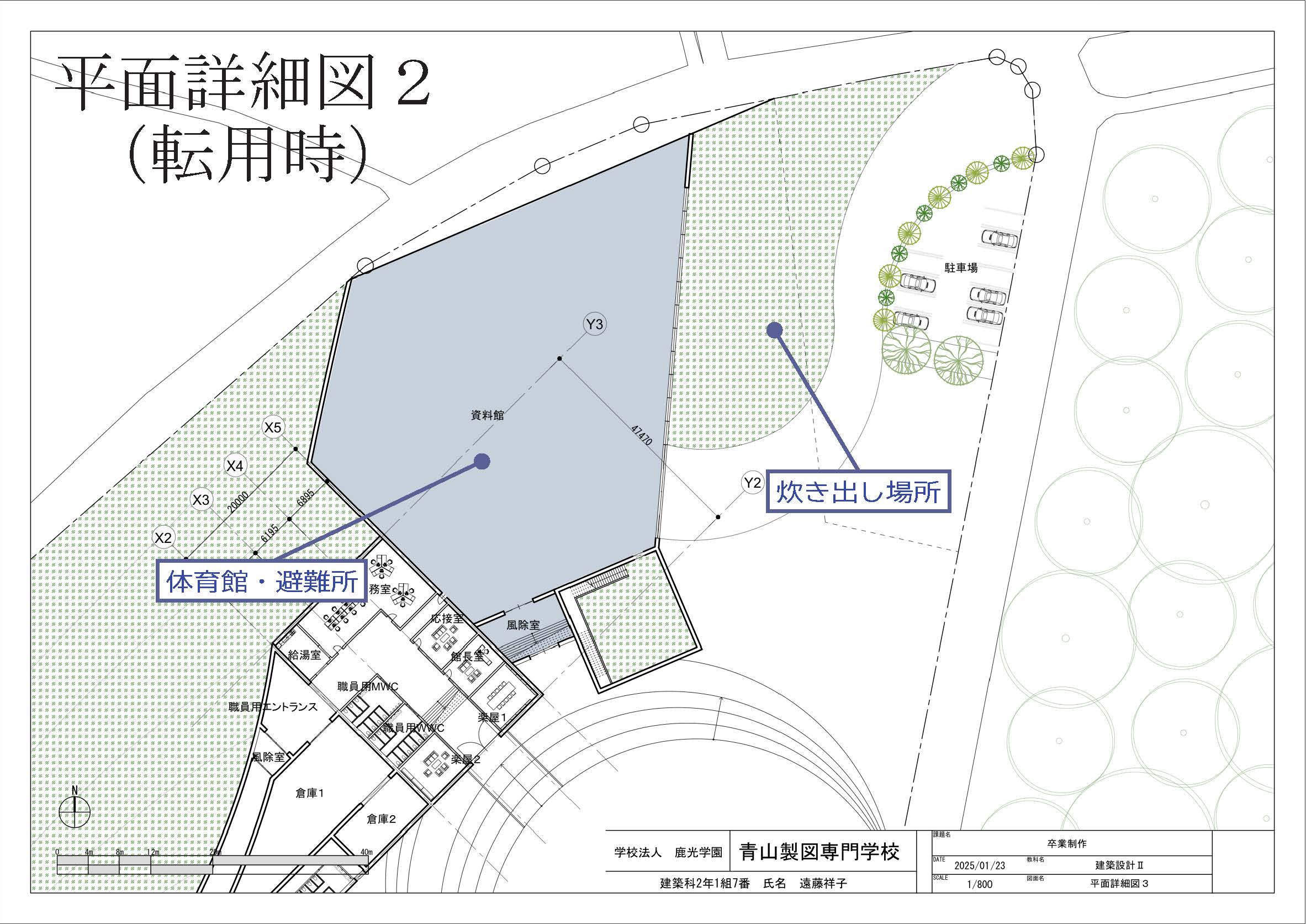

資料館は水害の歴史を展示する常設展示となっていて、その先の煙突状の吹き抜けより屋上へ出ることができる為、資料館で学んだ後に屋上で追悼の念を捧げるといった道順を促す。災害時は、大空間の資料館は避難所へ姿を変える。

屋上には野外展示場があり、水害で流されたものなどの実物を展示する想定である。

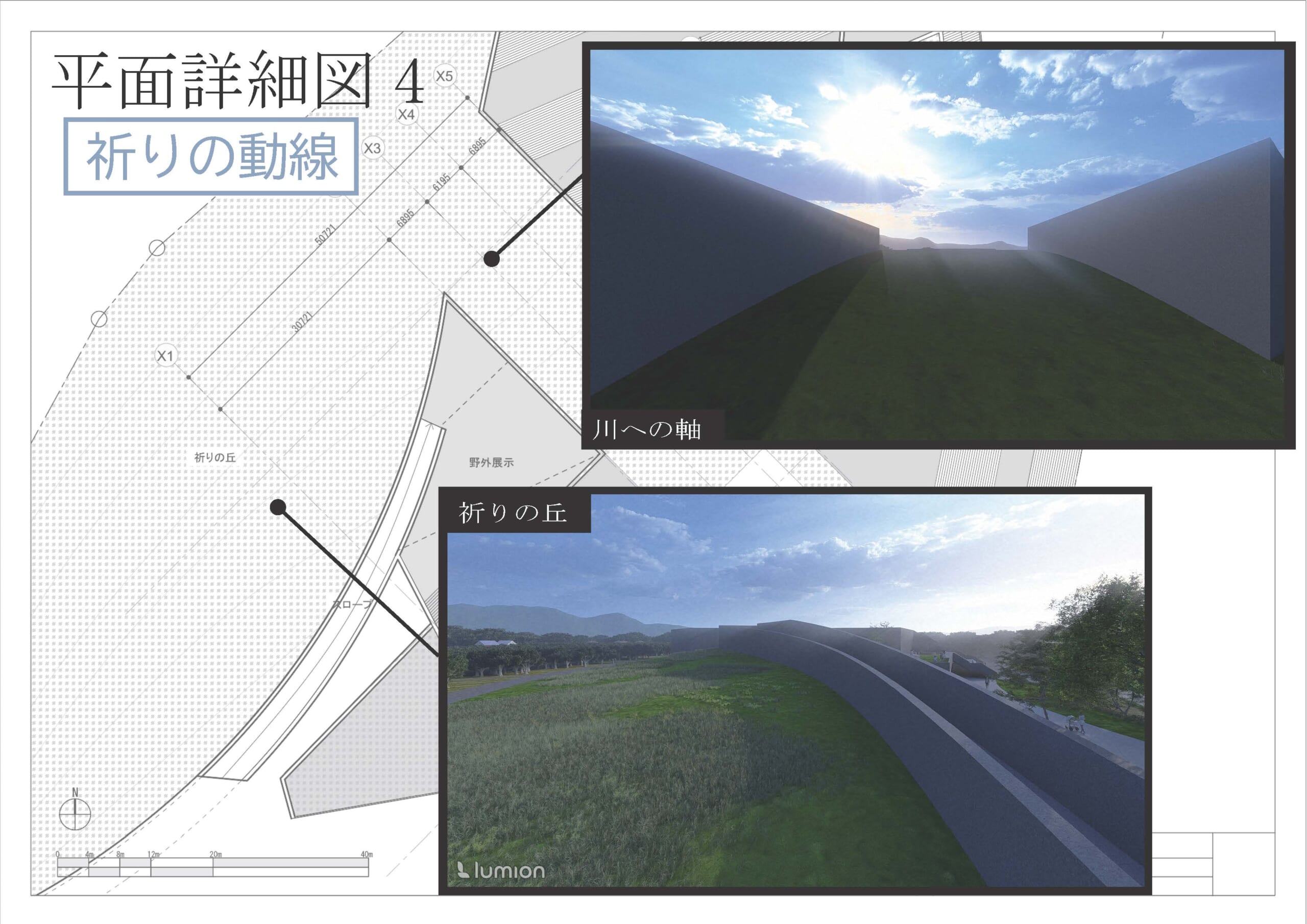

長いスロープをゆっくり上ってゆき、過去の悲しみへと、気持ちを徐々に切り替えさせる。これを伝承の動線と名付ける。

また各踊り場は憩いのスペースになっており、下階の物産館と合わせて交流の場になる。

ここを交流の動線と名付ける。高さの違いや壁により、祈りのエリアと境界をつくる。

祈りの丘へ向かう祈りの動線の中でも、メインとなるのは川への軸線である。

既存の丘がただ広がるのみの祈りの丘と繋がっており、今流れている平和な時間をより実感させ得る場所になると考える。

負の歴史というのは、どうしても目を逸らしてしまいがちだ。しかし敢えてその場所へ足を運び、記憶と向き合い、負の場所ではなく心落ち着く人々の拠り所となっていくような、祈りの広場はそんなきっかけの場だ。

災害時の転用としては、階段上は高台の避難場所になるなど、大きな役割を果たす。

広い階段やスロープは、多くの人々をすくい上げることだろう。

祈りを捧げ、想いを伝える誰かが居続けることで、かつての悲惨な記憶は住民を繋ぎ止める光になっていく。この建築は、そんな、人々が光を見つける場所なのだ。